K wie Kastan

Personen und Themen mit K

Kaiserreich und Weimarer Republik (1871-1933)

Zur Zeit der Gründung des Deutschen Reiches lebten in Hamburg etwa 14.000 Juden, das waren gut vier Prozent der 350.000 Einwohner der Stadt. Bereits in den Jahren vor der Reichsgründung waren weitreichende Entscheidungen gefällt worden, die das jüdische Gemeindeleben betrafen: Nach langen Diskussionen war in der Hamburger Verfassung von 1860 die Glaubensfreiheit festgeschrieben worden, d. h., niemand durfte aufgrund seines Glaubens benachteiligt, wie bisher vom Bürgerrecht oder aus bestimmten Berufen ausgeschlossen werden (→ Emanzipation [2]).

1865 war die Zwangsmitgliedschaft in der Gemeinde aufgehoben und 1867 die neue → Deutsch-Israelitische Gemeinde [3] gebildet worden, unter deren Dach Orthodoxie und Reformjudentum in zwei selbständigen Kultusverbänden – dem dominierenden Deutsch-Israelitischen → Synagogenverband [4] und dem Israelitischen → Tempelverband [5] – ihre religiösen Vorstellungen verwirklichen konnten. Dieses neue und in Deutschland einzigartige »Hamburger System« spiegelte das seit Jahrzehnten bestehende breite religiöse Spektrum unter den Hamburger Juden wider und gab auch dem hohen Anteil religiös indifferenter Gemeindemitglieder organisatorischen Halt. Die liberalen Juden der Stadt hatten damit nach heftigen Auseinandersetzungen ihr Ziel erreicht, dass sich der Einzelne für eine religiöse und organisatorische Bindung entscheiden konnte. Der orthodoxe Synagogenverband hatte im Kaiserreich ca. 1.200, der liberale Tempelverband zwischen 600 und 700 männliche Mitglieder. Die eigenständig organisierte → Portugiesisch-Jüdische Gemeinde [6] spielte kaum noch eine Rolle, sie hatte 1872 nur noch 275 Mitglieder sefardischer Herkunft. Die Deutsch-Israelitische Gemeinde war für das → Schul-, Wohlfahrts- und Begräbniswesen [7] zuständig; der Synagogenverband konnte jedoch seinen Einfluss im Ritus bei den Beschneidungen, Hochzeiten und Beerdigungen weitgehend durchsetzen. Der Ausbildung jüdischer Identität dienten u. a. die jüdischen Schulen – allen voran die → Talmud Tora Schule [8] –, die von etwa der Hälfte der schulpflichtigen jüdischen Kinder besucht wurden.

Auseinandersetzungen innerhalb der Gemeinde und mit der Stadt gab es bis in die achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts um das Begräbniswesen (→ Beerdigungswesen [9]). 1875 verweigerte Hamburg der Gemeinde ein Gelände auf dem neuen Ohlsdorfer Zentralfriedhof als Eigentum, überließ es der Gemeinde jedoch 1885 vertraglich zur Nutzung fast ohne Einschränkungen. 1894 wurde ein weiterer, gemäßigt konservativer Kultusverband gegründet, die → Neue Dammtor Synagoge [10], den die beiden anderen Kultusverbände in den folgenden Jahrzehnten vergeblich zu integrieren versuchten. Hamburg besaß damit als einzige Stadt in Deutschland eine jüdische Gemeinde mit drei religiös unterschiedlich orientierten Kultusverbänden.

Bis 1910 stieg die Zahl der jüdischen Bewohner Hamburgs um rund 5.000, ihr relativer Anteil an der Bevölkerung sank aber auf 1,87 Prozent aufgrund der insgesamt hohen Zuwanderung in die Stadt. Nur 52,3 Prozent der Juden waren in der Stadt geboren. Der rückläufige Anteil der Juden an der Hamburger Bevölkerung in den folgenden Jahren (1919: ca. 1,76 Prozent = ca. 18.500; 1933: 1,41 Prozent = 16.850) hatte seine Ursache auch in der großstädtischen Sozialisation als Mittel- und Oberschicht, in der spät geheiratet und weniger Kinder geboren wurden. Eine große Zahl Hamburger Juden konnte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den bürgerlichen Mittelstand aufsteigen. Die Familien der jüdischen Oberschicht besaßen zwar Vermögen, kamen damit aber nicht an den Reichtum der christlichen Führungsschichten der Stadt heran (→ Wirtschaftsleben [11]). Faktisch wurde nach wie vor Juden, die sich öffentlich zu ihrem Glauben bekannten, der Zugang zum gehobenen Staatsdienst oder dem Offizierskorps verwehrt. Auch die sozialen Kreise blieben meistens getrennt. Die wohlhabenden Hamburger Juden pflegten den großbürgerlich-hanseatischen Lebensstil und verhielten sich in religiösen Fragen indifferent. Es finden sich kaum orthodoxe Juden unter ihnen. Angehörige einiger Familien traten zum Christentum über, um den gesellschaftlichen und beruflichen Ausschluss zu vermeiden.

Noch in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts lebten drei Viertel der Hamburger Juden in der Alt- und → Neustadt [12], konzentriert, aber nicht ghettoisiert in bestimmten Straßenzügen. Ende des Jahrhunderts setzte dann eine Wanderungsbewegung ein: Die wohlhabenderen jüdischen Stadtbewohner zogen nach Rotherbaum, Harvestehude und Eppendorf. Im → Grindelviertel [13] entstand »Klein-Jerusalem« mit jüdischem Kleinhandel und -gewerbe sowie der Synagoge am → Bornplatz [14] (50) und der → Talmud Tora Schule [8] (91) im Zentrum. Um 1925 lebten rund 70 Prozent der Hamburger Juden in diesen Stadtteilen.

[15]Das rege jüdische → Vereinsleben [16] erweiterte sich um 1900 über religiöse und wohltätige Belange hinaus auf kulturelle und politische Aktivitäten. Zu diesen Neugründungen gehörten nun auch Frauenvereine (→ Israelitisch humanitärer Frauenverein [17] und zionistische Vereine. Den bürgerlichen Bestrebungen der Zeit, Zeugnisse der Kulturgeschichte zu sammeln und auszustellen, entsprach 1898 die Gründung der → Gesellschaft für jüdische Volkskunde [18]. Um 1913 gab es in Hamburg 136 jüdische Vereine, zugleich waren viele Juden auch in nichtjüdischen Vereinigungen aktiv. Auffällig ist das Engagement der Juden aus dem Hamburger Bürgertum in der Literatur und im Theater (→ Kunst und Kultur [19]). So gründeten jüdische Intellektuelle 1891 die Literarische Gesellschaft, die zum Zentrum der Hamburger Literaturszene wurde. Die bedeutendsten Theater Hamburgs, das Thalia Theater und das Hamburger Stadttheater, wurden während des Kaiserreichs von Direktoren jüdischen Glaubens geleitet.

[15]Das rege jüdische → Vereinsleben [16] erweiterte sich um 1900 über religiöse und wohltätige Belange hinaus auf kulturelle und politische Aktivitäten. Zu diesen Neugründungen gehörten nun auch Frauenvereine (→ Israelitisch humanitärer Frauenverein [17] und zionistische Vereine. Den bürgerlichen Bestrebungen der Zeit, Zeugnisse der Kulturgeschichte zu sammeln und auszustellen, entsprach 1898 die Gründung der → Gesellschaft für jüdische Volkskunde [18]. Um 1913 gab es in Hamburg 136 jüdische Vereine, zugleich waren viele Juden auch in nichtjüdischen Vereinigungen aktiv. Auffällig ist das Engagement der Juden aus dem Hamburger Bürgertum in der Literatur und im Theater (→ Kunst und Kultur [19]). So gründeten jüdische Intellektuelle 1891 die Literarische Gesellschaft, die zum Zentrum der Hamburger Literaturszene wurde. Die bedeutendsten Theater Hamburgs, das Thalia Theater und das Hamburger Stadttheater, wurden während des Kaiserreichs von Direktoren jüdischen Glaubens geleitet.

Für eine große Zahl von Juden war Hamburg nur eine Station auf ihrer Reise: Um der wirtschaftlichen Not und Pogromen in Osteuropa zu entgehen, wanderten sie über den Hafen nach Übersee aus (→ Auswanderung [20]). Aus der Unterstützung Hamburger Juden für die Auswanderer entwickelte sich um 1900 allmählich eine zionistische Bewegung (→ Zionismus [21]). Sie gründete Kolonisationsorganisationen und Hilfsfonds für Landankäufe in Palästina. 1909 fand in Hamburg der IX. Zionistische Weltkongress statt.

Zu Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 glaubte ein großer Teil der Juden, durch den Kampf für das Vaterland nach der vor Jahrzehnten erfolgten rechtlichen Gleichstellung nun auch die gesellschaftliche Gleichberechtigung und Anerkennung erlangen zu können. Jüdische Organisationen – auch zionistische – riefen zu freiwilligen Meldungen zum Wehrdienst auf. Bis 1918 nahmen etwa 2.900 Hamburger Juden am Krieg teil, 457 von ihnen fielen. Dies entsprach in etwa ihrem Anteil an der Hamburger Bevölkerung. Jüdische Bürger Hamburgs zeichneten Kriegsanleihen und stellten ihre Firmen auf Kriegsproduktion um. Als sich die Kriegslage seit 1916 verschlechterte, verstärkte sich erneut der schon seit 1890 anwachsende → Antisemitismus [22]. Eine Reaktion darauf war 1919 die Gründung einer Hamburger Ortsgruppe des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten (→ Vaterländischer Bund [23]), der – als zweitgrößte jüdische Organisation nach dem Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens – das Andenken an die jüdischen Kriegsteilnehmer bewahrte.

Die Jahre vom Ende des Ersten Weltkriegs 1918 bis 1933 waren von zunehmender Integration der Juden und deren wachsendem Selbstbewusstsein einerseits sowie einem aggressiven Antisemitismus vor allem der antirepublikanischen rechten Parteien andererseits gekennzeichnet. 1925 lebten rund 20.000 Juden in Hamburg, das entsprach 1,73 Prozent der Hamburger Bevölkerung. Die Deutsch-Israelitische Gemeinde vereinte nach wie vor unterschiedliche religiöse Ausrichtungen, hatte für die Hamburger Juden einen integrativen Charakter, musste zwischen liberalen und orthodoxen, zionistischen und gewerblichen Interessen vermitteln, durch soziale Fürsorge und Berufsberatung zugleich in den Wirtschaftskrisen helfen und sich gegen den Antisemitismus zur Wehr setzen. Das seit 1898 in Hamburg erscheinende einflussreiche Israelitische Familienblatt (→ Zeitungswesen [24]) erreichte bis 1937 eine Auflage von 30.000 Exemplaren und informierte umfassend über alle Bereiche des jüdischen Lebens.

Erst in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre konnten Schifffahrt, Handel und Industrie in Hamburg wieder einen allmählichen Aufschwung verzeichnen. Vier Reedereien waren in jüdischem Besitz (→ Lucy Borchardt [25]). Die fortschreitende Integration zeigte sich auch darin, dass mit den demokratischen Parteien zugleich Juden in den Senat und in Staatsämter gewählt wurden, darunter Gesundheitssenator → Louis Gruenwaldt [26], Wirtschaftssenator → Max Mendel [27], Finanzsenator → Karl Cohn [28] und → Leo Lippmann [29] als Leiter der Hamburger Finanzverwaltung bis 1933. Auch in der Wissenschaft wurden Juden nun auf Stellen berufen: Am 1908 gegründeten Kolonialinstitut lehrte → William Stern [30]. Als 1919 die Hamburger Universität gegründet wurde, zog sie anerkannte jüdische Wissenschaftler wie z. B. → Erwin Panofsky [31] oder → Otto Stern [32] an. Der Philosoph → Ernst Cassirer [33] wurde 1929 Rektor der Universität. Der Kunsthistoriker → Aby M. Warburg [34] gründete die bedeutende → Kulturwissenschaftliche Bibliothek [35]. Im lebendigen Kulturleben der zwanziger Jahre in Hamburg, sowohl der Musik wie der bildenden Kunst, der Literatur wie dem Theater, waren Juden tätig, allerdings nicht überproportional zu ihrem Anteil an der Bevölkerung.

Wie prekär die Integration der Juden aber tatsächlich war, zeigte sich in den wirtschaftlichen und politischen Krisen seit 1929. Weder die demokratischen Parteien noch die Gewerkschaften bekämpften nachhaltig den radikalen Antisemitismus von rechts. Mit dem Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft setzte unmittelbar die Verfolgung von politischen Gegnern und des gesamten jüdischen Bevölkerungsanteils in Deutschland ein (→ Jüdisches Leben zur Zeit der nationalsozialistischen Verfolgung [36]).

Kalter, Sabine

Opernsängerin, geb. 28.3.1889 Jaroslaw (Galizien), gest. 1.9.1957 London

Die Altistin K. gehörte zwischen 1915 und 1935 zu den beliebtesten Künstlerinnen auf Hamburgs Bühnen. 1911 debütierte sie an der Wiener Volksoper. Seit Beginn der Spielzeit 1915/16 gehörte sie dem Ensemble des Hamburger Stadttheaters an, nachdem sie erstmals im Mai 1914 als Amneris (Aida) an der Dammtorstraße aufgetreten war. Mit ihrer außergewöhnlich schönen Stimme und einer leidenschaftlich-intensiven Rollengestaltung eroberte sich die Sängerin schon bald die Herzen des Hamburger Publikums. Auch international trat sie wiederholt in Erscheinung. Der Schwerpunkt ihres breit gefächerten Repertoires lag auf den Opern Verdis und den Musikdramen Richard Wagners. Zeitgenössischer Musik verschloss sie sich nicht. So wirkte sie 1929 an der Kroll-Oper in Berlin unter der Leitung Otto Klemperers an der Uraufführung der Hindemith-Oper Neues vom Tage mit. Bereits 1928 hatte sie dort auch die Jocaste in Strawinskys Oedipus Rex gesungen. In Wagners Lohengrin feierte sie als Ortrud Anfang Januar 1933 in Hamburg einen ihrer ganz großen Erfolge. Geradezu ein Triumph war ihre Lady Macbeth in einer Neuinszenierung der Verdi-Oper Macbeth vom April 1933 unter der Leitung Karl Böhms. Zu Jahresbeginn 1935 emigrierte K. nach England (→ Emigration [38]). An der Royal Opera Covent Garden in London wirkte sie 1935 und 1936 an 15 hochkarätig besetzten Wagner-Aufführungen mit. Ihre Partner waren u. a. Lauritz Melchior, Alexander Kipnis und Frida Leider. Im Mai 1935 sang sie die Brangäne in Tristan und Isolde unter Furtwängler. Im Frühjahr 1937 konzertierte sie in Jerusalem u. a. mit Liedern von Schumann, Schubert und Brahms. Im Dezember desselben Jahres kehrte sie noch einmal nach Hamburg zurück, um im Großen Saal des Convent Gartens einen Liederabend für den → Jüdischen Kulturbund [39] zu geben. Ende der dreißiger Jahre wurde es still um die Sängerin. Im Herbst 1950 gab sie in der Hamburger Musikhalle ein letztes Konzert in der Hansestadt.

Diskographische Hinweise

Sabine Kalter: Lebendige Vergangenheit, Preiser Records, Wien (Historic Recordings), (PR89533), 2000.

Richard Wagner: Tristan und Isolde (1936 - Fritz Reiner), Naxos Historical - Great Opera Recordings, (Nr. 8.110068-70), 2000.

Kastan, Erich

Fotograf, geb. 12.1.1898 Ludwigslust, gest. 12.1.1954 New York

Viele Bilder K.s dokumentieren das jüdische Leben in Hamburg nach 1933. Sohn eines aus Posen stammenden jüdischen Kaufmanns, arbeitete K. zunächst in der Exportfirma seines Onkels Hermann Josephy, bevor er sich 1932, autodidaktisch vorbereitet, als Fotograf mit eigenem Atelier versuchte. Er publizierte sowohl Porträt- wie auch Stadtaufnahmen in hamburgischen Presseorganen. Viele Mitglieder der → Jüdischen Gemeinde [40] ließen sich von K. porträtieren: der Schulleiter → Ernst Loewenberg [41] etwa oder Oberrabbiner → Joseph Carlebach [42]. Nach 1933 konnte K. seine Bilder dann nur noch im Rahmen jüdischer Periodika veröffentlichen. Von ihm stammt eine Reihe von Aufnahmen, die jüdische Einrichtungen in Hamburg zeigen, so etwa die → Synagoge an den Kohlhöfen [43] (19) anlässlich der Feier zu ihrer Schließung im Oktober 1934, das Fest des → Sportvereins [44] Bar Kochba im Juli 1936, den Gottesdienst zur Amtseinführung Carlebachs als Oberrabbiner in der → Bornplatzsynagoge [14] (50) 1936 oder den Israelitischen → Tempel [5] (53) 1937. 1938 gelang K. die Flucht nach New York, wo er seine fotografische Karriere bis zu seinem Tod erfolgreich fortsetzte. Seine Eltern wurden deportiert und starben 1942 in Theresienstadt bzw. Minsk.

Kley, Eduard Israel

Prediger und Schulleiter, geb. 10.6.1789 Wartenberg, gest. 4.10.1867 Hamburg

K. besuchte die jüdische Wilhelmsschule und das Gymnasium in Breslau. In Berlin, wo er sich seit 1809 in verschiedenen Stellungen als Privatlehrer verdingte, absolvierte er sein Universitätsstudium. An dem privaten Reformtempel Israel Jacobsons sammelte er zudem erste Erfahrungen als Prediger. 1817 zog er nach Hamburg und übernahm dort die Leitung der neu gegründeten → Israelitischen Freischule [45], die er mit großem Erfolg als Reformanstalt etablierte. Als Erzieher verfolgte K. einen Modernisierungskurs mit säkularer Stoßrichtung, der sowohl die traditionelle Beschränkung der jüdischen Schule auf die religiösen Studien aufbrach als auch die zeitgenössischen pädagogischen Konzepte zu integrieren suchte. Unter akkulturierten Hamburger Juden wusste K. zudem das Interesse für religiöse Reformansätze zu wecken. In den Räumen der Schule veranstaltete er zunächst sonntägliche Andachten, die noch 1817 in die Gründung des Neuen Israelitischen → Tempelvereins [5] mündeten. Trotz des Widerstands der Hamburger jüdischen Orthodoxie richtete der Tempel seit 1818 regelmäßige Gottesdienste aus, in denen auch eine Orgel gespielt, deutsche Gebete gesprochen sowie deutsche Kanzelreden gehalten wurden. K. wurde neben → Gotthold Salomon [46] mit dem Predigeramt betraut, das er bis 1840 ausübte. Beide galten als Wegbereiter der modernen Synagogenpredigt, doch stand K. hinsichtlich seines Redetalents deutlich hinter Salomon zurück. 1848 legte er die Leitung der Freischule nieder, nach 1856 zog sich K. ganz aus dem Unterricht zurück.

Kohen (auch: Cohen), Rafael ben Jekutiel Süsskind

Rabbiner, geb. 4.11.1722 Livland, gest. 11.11.1803 Altona

K. studierte an der Minsker Talmudhochschule, deren Leitung er seit 1743 innehatte. Zudem berief ihn die lokale jüdische Gemeinde 1745 als Oberrabbiner. In nachfolgenden Jahren verwaltete er Rabbinate in Litauen und Weißrussland. Von Posen, wo er seit 1771 amtierte, übersiedelte er 1776 nach Altona. Dort trat er die Nachfolge von → Jonathan Eibeschütz [47] als Oberrabbiner der → Dreigemeinde Altona-Hamburg-Wandsbek [48] an. K., der sich als talmudischer Gelehrter weit über die Gemeinde hinaus Anerkennung verschaffte und eine Anzahl von hebräischen Schriften zu Themen der jüdischen Tradition publizierte, trat zeitlebens für eine streng religiöse, kulturelle und soziale Segregation der Juden von ihrer christlichen Umwelt ein. Während die jüdische Aufklärung an Dynamik gewann und eine Transformation der traditionellen Gesellschaft anstrebte, galt K. als Symbolfigur des Widerstands gegen modernisierende Veränderungen. Ohne Kenntnisse der deutschen Sprache zu besitzen, suchte er auch die Verbreitung der von dem jüdischen Aufklärer Moses Mendelssohn herausgegebenen und kommentierten Bibelübersetzung zu verhindern, weil er die unterstützende Wirkung dieses Projekts für eine Reform des Judentums voraussah. Seine Versuche, dem Religionsgesetz im Leben der konfessionellen Gemeinschaft uneingeschränkt Geltung zu verschaffen, blieben jedoch ohne Erfolg, zumal ihm die dänische Obrigkeit Beschränkungen beim Gebrauch religiöser Rechtsmittel auferlegte und auf diese Weise seine Autorität weiter schwächte. 1799 trat K. von seinen Gemeindefunktionen zurück, lebte aber als Privatmann weiterhin in Altona. Pläne, nach Jerusalem auszuwandern, konnte er infolge der Kriegswirren in Europa nicht mehr in die Tat umsetzen. K. war der Großvater mütterlicherseits von → Gabriel Riesser [49].

Kohn, Joseph Berkowitz

Kaufmann und Sozialdemokrat, geb. 15.3. 1841 Leczyca, gest. 4.4.1905 Hamburg

K.s Lebenserinnerungen schildern ihn als polnischen Freiheitskämpfer und hamburgischen Sozialdemokraten.

K. wurde in einer alten Festungsstadt in der Nähe von Lodz geboren. Sein Vater war Betreiber eines Kaufhauses, agierte im Gemeindevorstand und im Stadtrat. Da Juden zeitweilig nicht zu den Gymnasien zugelassen wurden, erhielt K. Unterricht bei einem Hauslehrer. K. beteiligte sich am polnischen Aufstand 1863 gegen die zaristische Politik in Russisch-Polen. Nachdem dieser gescheitert war, floh K. nach Westpreußen. 1864 kam er nach Hamburg. Hier verdingte er sich zunächst als Verkäufer von Lotterielosen, dann als Buchhalter. Die Einführung der Gewerbefreiheit in Hamburg ermöglichte ihm, sich als Zulieferer für Schuhmacher selbständig zu machen. Er heiratete 1867 eine aus orthodoxer Altonaer Familie stammende Frau, die ihm elf Kinder gebar. 1873 erwarb er das Bürgerrecht. Seit 1874 engagierte er sich in den Reichstagswahlkämpfen auf sozialdemokratischer Seite. Durch das Sozialistengesetz von 1878 und die damit einsetzende Ausweisung politisch Verdächtiger verlor K. beträchtliche Außenstände; er musste sein Geschäft stark einschränken und in wechselnde kleine Vorstadtwohnungen umziehen. Seit 1886 war K. wieder vielfältig politisch engagiert, so in der Agitation für ein weniger elitäres Bürgerrecht in Hamburg, als Lehrer in Arbeiter-Fortbildungsvereinen, als Kaufmann im sozialistischen Genossenschaftswesen. Er gehörte seit 1900 dem Aufsichtsrat der »Produktion« an und war als Vorsitzender in der Referenten- und Pressekommission der hamburgischen Sozialdemokraten tätig. Als er 1905 beerdigt wurde, beteiligte sich die sozialdemokratische Prominenz mit roter Fahne und roten Kranzschleifen an der rituellen Beerdigung auf dem jüdischen → Friedhof [50] in Ohlsdorf.

Konzentrationslager in Hamburg

Bereits Ende März 1933 wurde provisorisch in einer Torfverwertungsfabrik in Wittmoor das erste Hamburger KZ eingerichtet, in dem fast ausnahmslos Kommunisten inhaftiert wurden. NSDAP-Gauleiter Karl Kaufmann unterstützte Pläne der Landesjustizverwaltung, »sämtliche Konzentrationshäftlinge unter einheitliche straffe Verwaltung in Fuhlsbüttel« zu stellen.

Mit der offiziellen Eröffnung des KZ in dem ehemaligen Frauengefängnis Fuhlsbüttel im September 1933 änderten sich die Verhältnisse. Anders als das Lager in Wittmoor, dessen Auflösung einige Wochen später erfolgte, wurde das im zeitgenössischen Sprachgebrauch als Kola-Fu bezeichnete KZ Fuhlsbüttel schnell zu einem Inbegriff für Grauen, Leiden und Sterben. Kein anderes KZ wies in den Vorkriegsjahren eine so hohe Todesrate auf wie das Kola-Fu. Vor allem politische Regimegegner (zumeist Kommunisten und Sozialdemokraten), aber auch so genannte »Asoziale«, Zeugen Jehovas, Homosexuelle, Juden (1938 z. B. wurden über 700 Männer nach dem → Novemberpogrom [51] eingeliefert) und während des Krieges Tausende ausländischer Widerstandskämpfer und → Zwangsarbeiter [52] waren hier inhaftiert. Seit 1935 hatte sich die Hansestadt um einen Ersatz für das inmitten der Stadt gelegene KZ bemüht. Die SS verlegte im Dezember 1938 ein Außenkommando des KZ Sachsenhausen nach Neuengamme. In den ersten Kriegsmonaten fiel nach einem Besuch Himmlers die Entscheidung, Neuengamme zu einem großen KZ auszubauen. Noch im Frühjahr 1940 wurde Neuengamme zum eigenständigen KZ erklärt. Die Häftlinge, deren Zahl schnell auf mehrere Tausend stieg, arbeiteten im Lageraufbau, beim Tonabbau für die Ziegelproduktion, bei der Schiffbarmachung der »Dove-Elbe« und der Anlage eines Stichkanals mit Hafenbecken. Im Verlauf des Krieges wurden Zehntausende aus allen besetzten Ländern Europas nach Neuengamme verschleppt. Die Zahl der Häftlinge betrug etwa 100.000, darunter waren ca. 13.000 Juden; die meisten von ihnen hatte die SS ab Sommer 1944 aus dem KZ Auschwitz-Birkenau zum Arbeitseinsatz in den Außenlagern überstellt. Schlechte Arbeitsbedingungen, ungenügende Ernährung, unzureichende medizinische Versorgung und katastrophale sanitäre Verhältnisse sowie Misshandlungen führten zum Tod vieler Häftlinge. Insgesamt zählten zum KZ Neuengamme 86 Außenlager. Im Hamburger Stadtgebiet gab es insgesamt 17 Außenlager, davon sieben für weibliche Häftlinge. Mit der Einrichtung von inmitten der Stadt gelegenen Außenlagern, einzelnen Arbeitseinsätzen auch an belebten Orten und den täglichen Wegen zwischen den Einsatzorten und den Lagern waren die Häftlinge auch für die Hamburger Bevölkerung sichtbar. Bei Kriegsende befanden sich im Hauptlager noch 14.000 und in den Außenlagern zusammen 40.000 Häftlinge, davon fast ein Drittel Frauen. Die Übergabe der Stadt an die Briten sollte kampflos stattfinden, dafür wollte man die Stadt frei von »KZ-Elendsgestalten« wissen. Die Folgen waren Todesmärsche nach Bergen-Belsen, Sandbostel und Wöbbelin und die Verbringung der letzten 10.000 Neuengammer Häftlinge auf als »schwimmende K.« dienende Schiffe. Am 3. Mai 1945 griffen britische Jagdbomber die in der Neustädter Bucht ankernden Schiffe, die sie für Truppentransporter hielten, an. Dabei kamen annähernd 7.000 Häftlinge ums Leben. Britische Soldaten betraten am 2. Mai in Neuengamme ein menschenleeres Lager. Bis dahin waren im Stammlager Neuengamme, in den Außenlagern und im Zuge der Lagerräumungen mindestens 42.900 Menschen zu Tode gekommen. Hinzu kommen mehrere tausend Häftlinge, die nach ihrem Abtransport oder nach Kriegsende an den Folgen der KZ-Haft gestorben sind.

Koppel, Rudolph

Mechaniker, geb. 13.10.1807 Hamburg, gest. 30.11.1885 Hamburg

Nach der Erfindung der Fotografie durch ein Verfahren zur Herstellung von Lichtbildern auf Metallplatten, das Daguerreotypieren, wurde Hamburg zu einer Hochburg des neuen Mediums. Familienbilder und Porträts waren seither nicht länger das Monopol von Malern und Lithographen, sondern schneller und höchst wirklichkeitsgetreu von Lichtbildnern zu erhalten. Dank großer Nachfrage entstanden in Hamburg zahlreiche Fotoateliers. An der Wiege der Fotografie stand in Hamburg K., der Sohn eines seit etwa 1800 in Hamburg ansässigen Lotteriekollekteurs. Das Verfahren des Daguerreotypierens war im August 1839 in Paris öffentlich bekannt gemacht worden, und bereits Anfang Oktober desselben Jahres befasste sich der Naturwissenschaftliche Verein in Hamburg mit »zwei Daguerreschen Bildern, welche der hiesige Mechanikus und Optikus Rud. Koppel, Bei dem Graskeller 6, angefertigt hat«. K. war es als erstem Hamburger gelungen, die aufwendige Technik zu beherrschen, und damit begnügte er sich; nichts deutet darauf hin, dass er seine Kenntnisse gewerblich nutzte. Ausschlaggebend für seine Beschäftigung mit der Fotografie war offensichtlich die Freude an der Lösung technischer Probleme. Die Hamburger Adressbücher von 1838 bis 1843 verzeichnen ihn als »sehr geschickten Mechaniker, der sehr vollendete und zweckerfüllende Arbeiten aus den Fächern der Mechanik, Hydraulik, Pneumatik, Physik, Optik etc.« lieferte. Im breiten Spektrum seiner bis 1867 ausgeübten Tätigkeit hatte das Fotografieren nur kurzfristig Bedeutung. Offenbar hat K. seine Kenntnisse an den bedeutenden Daguerreotypisten → Hermann Biow [53] weitergegeben, der 1841 Hamburgs erstes Fotoatelier eröffnete.

Koppel, Walter

Filmkaufmann, geb. 23.4.1906 Köln, gest. 25.10.1982 Marburg

K., Sohn eines Kaufmanns, arbeitete nach einer kaufmännischen Lehre zunächst als Angestellter des Hamburger Kaufhauses Schäfer in Bergedorf, wo er später bis zum Filialleiter aufstieg. Nach einer Verhaftung 1933 flüchtete er Ende 1935 zunächst nach Wien, wo er verschiedene Verleihfirmen gründete (→ Emigration [38]). Im August 1941 wegen Vergehens gegen das »Blutschutzgesetz« von den Nationalsozialisten zu einer Haftstrafe verurteilt, wurde er nach einer Flucht quer durch Europa 1942 vom deutschen Sicherheitsdienst in Paris verhaftet und ins → KZ Fuhlsbüttel [54] gebracht. Als Patient des → Israelitischen Krankenhauses [55] überlebte er den Krieg. 1945 setzte ihn die britische Militärregierung als Untertreuhändler für die Hamburger UFA-Kinos ein. Beim Treffen ehemaliger politischer Verfolgter lernte er 1946 den Ungarn Gyula Trebitsch kennen, mit dem er Anfang 1947 eine der ersten Nachkriegsfilmgesellschaften gründete. Das REAL-Film getaufte Unternehmen hatte rasch Erfolg; bald produzierte man auch aufwendige Revuefilme mit Zarah Leander, bis es 1952 zum Ausbleiben der Bundesbürgschaften kam, das vermutlich durch K.s einstige KPD-Mitgliedschaft veranlasst war. Erst durch Landesbürgschaften konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden; in der Folge entstanden preisgekrönte Filme wie Des Teufels General (1955) und Der Hauptmann von Köpenick (1956). Als Ende der fünfziger Jahre die Kino-Besucherzahlen zurückgingen, setzte K.s Partner Trebitsch ganz auf das aufkommende Fernsehen – während K. als Vorsitzender der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft die Parole »Keinen Meter Film für das Fernsehen!« ausgab. So kam es zu einer Trennung des Erfolgs-Duos Koppel-Trebitsch, Letzterer führte das Atelier als »Studio Hamburg« allein weiter. K. hingegen musste bereits 1963 mit seiner REAL-Film Konkurs anmelden, und auch spätere Versuche, wieder im Filmgeschäft Fuß zu fassen, scheiterten. Nach K.s endgültigem Rückzug vom Film Ende der sechziger Jahre machte er nur noch 1975 einmal durch seine heimliche Heirat mit der Schauspielerin Tatjana Iwanow Schlagzeilen.

Korach, Siegfried Samuel

Mediziner, geb. 30.6.1855 Posen, gest. 1.7.1943 Theresienstadt

Der Internist, dessen Person über Jahrzehnte untrennbar mit dem Hamburger → Israelitischen Krankenhaus [55] verknüpft war, wurde zum Ende seines Lebens Opfer der »Judenvernichtung«. Nach dem Medizinstudium in Breslau und Berlin ging der Sohn eines Posener Arztes an das Kölner Bürgerkrankenhaus, wo er seine internistische Facharztausbildung absolvierte. 1882 begann K. als Assistenzarzt am Israelitischen Krankenhaus in Hamburg, 1886 übernahm er 31-jährig die Innere Abteilung des Krankenhauses, der er 44 Jahre lang als Chefarzt vorstand. Auch die medizinische Ausbildung im angegliederten Schwesternheim oblag ihm. Zusammen mit seinem Kollegen, dem Chirurgen Albert Alsberg, forschte er zur Tuberkulosebehandlung und veröffentlichte diverse medizinische Abhandlungen. Im Ersten Weltkrieg leitete er am Krankenhaus das Reservelazarett und übernahm die Führung eines Lazarettzuges. Für seine wissenschaftlichen Verdienste wurde ihm 1917 durch den Senat der Professorentitel zuerkannt. K., der als exzellenter Diagnostiker galt, war Mitglied der Hamburger Ärztekammer und seit 1928 Ehrenmitglied des Ärztlichen Vereins zu Hamburg. Neben den Verpflichtungen im Israelitischen Krankenhaus machte K. sich in verschiedenen jüdischen Wohltätigkeitseinrichtungen verdient (→ Sozial- und Wohlfahrtswesen [56]). Er übernahm die ärztliche Leitung für das Altenheim, das Siechenheim und das Waisenhaus der jüdischen Gemeinde in Hamburg. Weit über seine Pensionierung im Jahre 1930 hinaus wirkte K. in diesen Funktionen ehrenamtlich. Als »Nichtarier« wurde K. 1938 die Zulassung als Arzt entzogen. Am 23. Juni 1943 wurde der inzwischen 88-Jährige nach Theresienstadt deportiert → Deportation [57]), wo er bereits eine Woche nach der Ankunft umkam.

Kornitzer, Leon

Kantor, geb. 4.5.1875 Wien, gest. Februar 1947 Haifa

Die tiefgreifenden Veränderungen synagogaler Musik am Hamburger Reformtempel im frühen 20. Jahrhundert wurden durch K. initiiert, der die zuvor gepflegten sefardischen Melodien sowie die an protestantische Kirchenmusik angelehnte Musik in deutscher Sprache durch traditionelle aschkenasische Klänge ersetzte. Als Spross einer alten, dem Kantorenstand verbundenen Familie begann er seine musikalische Ausbildung bei seinem Vater. Weitere Studien folgten von 1887 bis 1893 mit L. Unger in Wien und von 1893 bis 1897 mit L. Schmidt in Brünn. K.s musikalische Tätigkeiten waren vielseitig: Er war Dirigent des Synagogengesangvereins in Iglau (1898), Oberkantor in Klattau und Saaz (1899-1905) und am Kaiser Franz Joseph-Tempel in Prag (1906-1913). Mit seiner Anstellung als Oberkantor am Hamburger → Tempelverband [5] 1913 begann seine fruchtbarste Schaffenszeit, während deren er seinen Tätigkeitsbereich zunehmend erweiterte. Er verfasste mehrere Kompositionen gottesdienstlicher Gesänge, darunter Rômmemmôs El (1926). Als Gründer und Redakteur der Monatszeitschrift Der jüdische Kantor (1928-1938) publizierte er Musikbeilagen sowie vor allem eine Anzahl von Aufsätzen, in denen zumeist praxisnahe Fragen der Vorsänger zur Sprache kamen. K. war auch Herausgeber einer 1933 unter dem Titel Jüdische Klänge publizierten Sammlung von synagogalen, paraliturgischen und folkloristischen Melodien deutsch-jüdischer Komponisten für mehrstimmigen Chor, Violine und Klavier und Klavier solo. K. amtierte außerdem als Vorsitzender der Vereinigung jüdischer Kantoren in Deutschland. Diese Position verhalf ihm zu einem Visum, mit dem er seine seit 1936 geplante Auswanderung nach Eretz Israel 1939 realisieren konnte. Bis zu seinem Tod wirkte er als Dirigent an der Zentralsynagoge in Haifa.

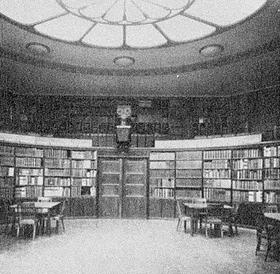

Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg

Der Kunsthistoriker → Aby Moritz Warburg [34] entwickelte seine studentische Büchersammlung zu einer Bibliothek mit über 60.000 Bänden, die der Universität Hamburg 1919 frei angegliedert wurde und internationale Anerkennung fand. Die Aufbauphase der Bibliothek, ab 1902 bis gegen Ende des Ersten Weltkriegs, zeichnete sich durch eine kontinuierliche Bestandsentwicklung aus, deren thematischer Mittelpunkt das »Nachleben der Antike« war. Warburg knüpfte Verbindungen zu zahlreichen Wissenschaftlern unterschiedlichster Fachrichtungen sowie zu Bibliothekaren, Buchhändlern und Antiquaren. Neben der damals ungewöhnlichen Einbindung von Sonderdrucken und Aufsätzen in den Bestand ergänzten Fotografien die Sammlung. Auf bisher unbekannte Weise versammelte Warburg disziplinenübergreifend Buch- und Forschungsmaterialien unter bestimmten kulturwissenschaftlichen Fragen. Neben der frühen Anerkennung durch Fachkreise folgte 1919 bis 1924 die Phase der Institutionalisierung durch Warburgs Assistenten und interimistischen Leiter → Fritz Saxl [59]. Ihm gelang es, mit den Schriftenreihen Studien und Vorträge der Bibliothek Warburg sowie mit zahlreichen Vorträgen, Symposien, Konferenz- und Ausstellungsbeteiligungen die Bibliothek in die Wissenschaftskreise einzubinden. Es folgte die Blüte- und Konsolidierungsphase der Bibliothek vom Neubau des Bibliotheksgebäudes (93) 1926 in der Heilwigstraße über den Tod Warburgs 1929 hinaus bis zur Übersiedlung nach England 1933. Die vielen Aktivitäten, die Akzeptanz und die engen Verbindungen zu Wissenschaftlern wie → Ernst Cassirer [33], → Erwin Panofsky [31], Gustav Pauli und anderen verdeutlichen ihren Erfolg. 1933 konnte die Bibliothek vor dem Zugriff der Nationalsozialisten gerettet werden. Sie besteht als »The Warburg Institute« an der Universität London fort. Das Haus in der Heilwigstraße wird seit 1993 von der Aby-Warburg-Stiftung verwaltet.

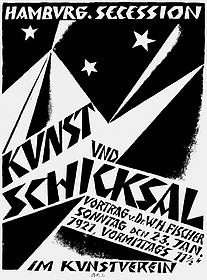

Kunst und Kultur

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hatten jüdische Künstlerinnen und Künstler an den Aufbruchsbewegungen von Kunst und Kultur maßgeblichen Anteil. Im liberal-pluralistischen Kulturbetrieb der Weimarer Republik waren sie in allen künstlerischen Bereichen und Stilrichtungen vertreten. Das jüdische Bürgertum dieser Zeit fühlte sich mehrheitlich einer akkulturierten Judenheit zugehörig. Mehr als andere Kreise der Bevölkerung zeigte das jüdische Bürgertum eine große Bereitschaft, sich sowohl für die Pflege des humanistischen Erbes zu engagieren als auch offen zu sein für die Innovationen in den Bereichen Wissenschaft, Kunst und Erziehung.

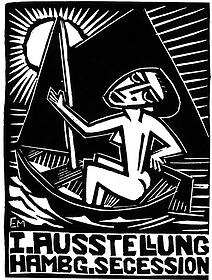

Vor 1933 existierte in Hamburg eine reiche, pluralistische Kunstszene, in der Künstler jüdischer Abstammung vornehmlich als Künstler wahrgenommen wurden. Die älteren waren um 1900 der traditionellen Malerei verpflichtet. Richard Rothgießer und Karl Müller malten z. B. konventionelle Hamburg-Ansichten in lasierender Feinmalerei in der Nachfolge des Biedermeier. Letzterer, wegen seiner militärfreundlich-patriotischen Darstellungen auch »Soldaten-Müller« genannt, spezialisierte sich zudem auf gemütvoll Volkskundliches und Hamburgisches. Unter den 52 Mitgliedern der elitären Hamburgischen Sezession waren neun Künstler jüdischer Abstammung, assimiliert und z. T. getauft: die Bildhauer Paul Hamann und → Paul Henle [61], die Maler → Kurt Löwengard [62], → Willy Davidson [63], Hilde Hamann, Lore Feldberg-Eber, nicht zuletzt das Trio der Malerinnen → Alma del Banco [64], Anita Rée, Gretchen Wohlwill. Diese waren Anfang der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts stadtbekannt und angesehen, stellten auch auswärts aus und konnten von ihrer an der Avantgarde orientierten Kunst leben. Rée und Wohlwill bekamen vom Stadtbaudirektor Fritz Schumacher Aufträge für Wandbilder in den neuen Schulen in Hamburg, Hamann fertigte eine »Frühlingsgöttin« für den Hammer Park. Die Sezession löste sich im Mai 1933 selbst auf. Zu der konkurrierenden Hamburgischen Künstlerschaft zählten u. a. die Malerinnen Lore Feldberg-Eber, Maria Wolff, Edith Marcus, Paula Gans (bekannt als Porträtistin).

[65]An der Kunstgewerbeschule Hamburg wirkte → Friedrich Adler [66] als bedeutender Designer und Lehrer. Die Kunstschule für Frauen am Glockengießerwall wurde bis 1939 von jüdischen Malerinnen geleitet. 1891 durch Valeska Röver gegründet, übernahm 1904 die Malerin Gerda Koppel die Schule und leitete sie nach 1933 mit Geschick weiter. 1938 übergab sie die Leitung an ihre Schülerin Gabriele Schmilinsky und emigrierte nach Kopenhagen. Bei den großen Hamburger Künstlerfesten spielten bis 1933 auch jüdische Künstler und Kunstkritiker eine Rolle. Zu erwähnen sind besonders Friedrich Adler, Willy Davidson, Harry Reuss-Löwenstein, der für den Hamburger Anzeiger kurzweilige Rezensionen verfasste und auch einmal als Tarzan auftrat. Die Kunsthistorikerin → Rosa Schapire [67] verlieh der Hamburger Kunst und Kultur weltmännischen Anstrich durch unablässige Vermittlung überregionaler Avantgarde-Kunst und Förderung junger Talente mit Einführung in ihre Sammlung neuester Kunst. Kaufleute, Industrielle, Banker und Akademiker wie Otto Blumenfeld, Richard Samson, Siegfried Julius, → Oskar Gerson [68], Richard Robinow [69], Valerie Alport, Albert Martin Wolffson förderten als Sammler mit Ankäufen und Aufträgen die Hamburger Kunst und Kultur.

[65]An der Kunstgewerbeschule Hamburg wirkte → Friedrich Adler [66] als bedeutender Designer und Lehrer. Die Kunstschule für Frauen am Glockengießerwall wurde bis 1939 von jüdischen Malerinnen geleitet. 1891 durch Valeska Röver gegründet, übernahm 1904 die Malerin Gerda Koppel die Schule und leitete sie nach 1933 mit Geschick weiter. 1938 übergab sie die Leitung an ihre Schülerin Gabriele Schmilinsky und emigrierte nach Kopenhagen. Bei den großen Hamburger Künstlerfesten spielten bis 1933 auch jüdische Künstler und Kunstkritiker eine Rolle. Zu erwähnen sind besonders Friedrich Adler, Willy Davidson, Harry Reuss-Löwenstein, der für den Hamburger Anzeiger kurzweilige Rezensionen verfasste und auch einmal als Tarzan auftrat. Die Kunsthistorikerin → Rosa Schapire [67] verlieh der Hamburger Kunst und Kultur weltmännischen Anstrich durch unablässige Vermittlung überregionaler Avantgarde-Kunst und Förderung junger Talente mit Einführung in ihre Sammlung neuester Kunst. Kaufleute, Industrielle, Banker und Akademiker wie Otto Blumenfeld, Richard Samson, Siegfried Julius, → Oskar Gerson [68], Richard Robinow [69], Valerie Alport, Albert Martin Wolffson förderten als Sammler mit Ankäufen und Aufträgen die Hamburger Kunst und Kultur.

Auch im Musik- und Theaterleben spielte das jüdische Bürgertum eine wichtige Rolle. Das Stadttheater (die Oper in der Dammtorstraße) unterlag der Aufsicht des Staatsrats → Leo Lippmann [29], der sich während seiner Amtszeit von 1920 bis 1933 als leidenschaftlicher Förderer aller zehn Hamburger Bühnen erwies. Als Nachfolger Hans Loewenfelds war → Leopold Sachse [70] seit 1922 Intendant des Stadttheaters; unterstützt wurde er von → Egon Pollak [71], Hamburgs erstem Generalmusikdirektor. Zwei Dirigenten standen ihm zur Seite, Werner Wolff und Georg Singer. Seit Ende des 19. Jahrhunderts hatten Gustav Mahler, Bruno Walter und Otto Klemperer dem Orchester vorgestanden. Willy Davidson wirkte am Haus als Bühnenbildner. Zu den herausragenden und beliebtesten Gesangssolisten gehörten die Altistin → Sabine Kalter [72], der Bassist → Julius Gutmann [73] und der Tenorbuffo Paul Schwarz; im Orchester traten besonders die Violinistin Bertha Dehn und der Hornist Bruno Wolff hervor. Zum Ensemble des Deutschen Schauspielhauses gehörten die Regisseure und Schauspieler Julius Kobler und Arnold Marlé, der Dramaturg Julius Glücksmann, die Schauspieler Emil Stettner und Ulrich Arie sowie Margarethe Otto-Körner. Verwaltungsdirektor war Hans Kaufmann. Die Schauspielerinnen Charlotte Kramm und Emmeline Gadiel gehörten ebenso wie der Regisseur Arthur Holz zum Thalia Theater. Die Direktion der Hamburger Kammerspiele teilten sich Erich Ziegel und seine Frau → Mirjam Horwitz [74]. Dramaturg war hier zunächst der Schriftsteller Arthur Sakheim; sein Nachfolger wurde 1926 der Journalist und Schriftsteller → Heinz Liepmann [75]. Schauspielerinnen und Schauspieler wie Sascha Rares, Mira Rosowsky, Fritz Kortner und Hans Hinrich waren an den Kammerspielen engagiert; 1918/19 war → Robert Müller-Hartmann [76] als musikalischer Beirat, Alfred Müller hier wie an vielen anderen Hamburger Bühnen als Bühnenbildner tätig. Carl und Alexander Richter standen zeitweilig dem Kleinen Lustspielhaus, Große Bleichen, der Volksoper und dem Operettenhaus (»Richterbühnen«) vor. Zu ihren Ensembles gehörten Fritz Hirsch, Albert Walter und Max Berg, der Tenor Julius Kuthan, die Mezzosopranistin Karla Monti und Kurt Behrens als Repetitor. Das Schiller-Theater wurde von Max Ellen geleitet, die Schauspieler Kurt Appel, Fritz Benscher und Albert Walter traten hier auf. Konzertmeister der Philharmonie war Heinrich Bandler, sein berühmter Solocellist Jakob Sakom. José Eibenschütz, herausragender Mahler-Interpret und Dirigent der Philharmonie, war ab 1928 Generalmusikdirektor der Nordischen Rundfunk AG. Zahlreiche jüdische Künstler, u. a. die Geigerin Hertha Kahn und der Schauspieler → Willi Hagen [77], traten im Rundfunk auf. Hermann Cerini war Leiter des Hamburger Tonkünstler-Orchesters, die Pianistin und Cembalistin Edith Weiß-Mann lehrte als Dozentin an der Hamburger Universität und gründete 1925 die »Vereinigung zur Pflege alter Musik in Hamburg«. Die Konzerte des jungen Pianisten Bernhard Abramowitsch in der Musikhalle wurden mit großem Lob bedacht.

Das Hamburger Stadtbild wurde durch die Bauten der Gebrüder Hans und → Oskar Gerson [68] sowie der Partner → Fritz Block [78] und → Ernst Hochfeld [79] entscheidend mitgeprägt. Bausenator in Altona war der Architekt Gustav Oelsner. Er gehörte ebenfalls zum Kreis Fritz Schumachers und war der norddeutschen Backsteintradition verpflichtet. 1930/31 errichteten Felix Ascher und Robert Friedmann mit dem → Tempel [5] in der Oberstraße (53) einen der letzten Synagogenbauten in Deutschland vor 1933. Friedrich Adler entwarf die Fenster und einen Teil der Innenausstattung. Zu den bedeutendsten Trägern jüdischer Kultur gehörten die Henry Jones-Loge, die Steinthal- sowie die Nehemia-Nobel-Loge (→ Logenwesen [80]), die → Gesellschaft für Jüdische Volkskunde [18], der Verein für Jüdische Geschichte und Literatur und das Jüdische Gemeinschaftsheim.

1933, nach ihrem Ausschluss aus der »deutschen Volksgemeinschaft«, war für die deutschen Juden die Bildung einer jüdischen Enklave die einzige Alternative zur → Emigration [38]. Auf die Bedrohung von außen reagierten die Betroffenen mit zahlreichen Selbsthilfeaktionen, u. a. mit der Gründung des → Jüdischen Kulturbundes [39]. Die meisten Hamburger bildenden Künstler beteiligten sich 1936 an der Berliner Reichsausstellung Jüdischer Künstler im Jüdischen Museum. Vielen wurde Arbeitsverbot auferlegt, dessen Einhaltung durch Gestapobeamte kontrolliert wurde. Gebrauchsgraphikern, Designern, Kunsthandwerkern wie Ivan Seligmann, Alice Marcus, Marion Baruch, → Naum Slutzky [81], Anni Glissmann widerfuhr das gleiche Schicksal des Ausschlusses aus der Hamburger Kunstszene wie den bildenden Künstlern. Viele Künstler waren von der NS-Verfolgung hart betroffen. Von 85 bildenden Künstlern überstanden fünf als → »Mischlinge« [82] oder in »privilegierter Mischehe« die gefährliche Zeit. 23 starben, ermordet in → KZ [54], hingerichtet oder durch Freitod. Zwei überlebten das KZ Theresienstadt. Die anderen 55 emigrierten. Verloren sind meistenteils ihre Œuvres in Hamburg oder im Ausland. Die Sammlungen jüdischer Hamburger wurden vor der Emigration verkauft, mitgenommen und im Ausland veräußert oder aus dem Liftvans im Hafen geraubt und versteigert. Nach Kriegsende bildete sich eine vergleichbare kulturelle Blüte jüdischen Kunstschaffens in Hamburg nicht wieder.