T wie Tannenwald

Personen und Themen mit T

Talmud Tora Schule (TTR)

Die 1805 in der Elbstraße 122 (40) gegründete Hamburger T. war die erste jüdische Schule in Deutschland, die streng traditionelles Judentum mit moderner Bildung verband.

Die Schule beschränkte sich zunächst auf die traditionellen jüdischen Disziplinen, vor allem Bibellesen in hebräischer Sprache. Die Kinder erhielten außer kostenlosem Unterricht geregelte Mahlzeiten und bei Bedarf Bekleidung. Von 1822 bis 1829 wurde die T. unter Leitung des Oberrabbiners → Isaak Bernays [1] durch die Einführung weltlicher Fächer, vor allem Deutsch, umfassend reformiert. 1870 wurde die T. als Höhere Bürgerschule anerkannt (später: Realschule). Alle Schichten der jüdischen Bevölkerung lernten hier gemeinsam; die Schule blieb jedoch den sozial Schwachen besonders verpflichtet (→ Sozial- und Wohlfahrtswesen [2]). 1889 wurde → Joseph Goldschmidt [3] der erste wissenschaftlich und pädagogisch ausgebildete Direktor, in dessen Amtszeit der Einzug in das neue Schulhaus (91) am Grindelhof (1911) einen Höhepunkt bildete (→ Grindelviertel [4]). Goldschmidts Nachfolger → Joseph Carlebach [5] führte in den zwanziger Jahren eine tiefgreifende Reform durch, die u. a. die Einführung moderner Unterrichtsfächer und -methoden beinhaltete. Carlebach legte besonderen Wert auf die Betonung des jüdischen Charakters der Schule. Sein Nachfolger → Arthur Spier [6] setzte die Reformen im Sinne Carlebachs fort. 1932 wurde die T. als prüfungsberechtigte Oberrealschule anerkannt. Seit 1933 wurden auch Mädchen in die Oberstufe aufgenommen sowie Kinder und Jugendliche auf die → Emigration [7] vorbereitet. 1939 wurde die jüdische Mädchenschule in der Karolinenstraße (89) geschlossen und mit der T. zusammengelegt (→ Schulwesen [8]). Sie musste sich jetzt Volks- und Höhere Schule für Juden nennen, später Jüdische Schule in Hamburg. 1939 musste das Schulgebäude geräumt werden, im Frühjahr 1942 auch das Schulhaus in der Karolinenstraße. → Alberto Jonas [9], Direktor der Mädchenschule, gelang es mit seinem kleinen Kollegium bis zur endgültigen Schließung aller jüdischen Schulen in Deutschland am 30. Juni 1942, einen vergleichsweise »normalen« Schulalltag aufrechtzuerhalten. Hunderte von Schülern und zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer, darunter auch Jonas und seine Frau, wurden Opfer der → Deportationen [10].

Tannenwald, Bruno

Jurist und Gemeindebeamter, geb. 18.10. 1883 Rendsburg, gest. 24.7.1931 Hamburg

T.s Eltern zogen nach Hamburg, als sein Vater, der Lehrer Louis Tannenwald, die Leitung des Mädchenwaisenhauses Paulinenstift übernahm. Nach dem Besuch des Christianeums in Altona studierte T. Rechtswissenschaft in München, Berlin und Kiel. Noch während seiner Berliner Studentenzeit gehörte er zu den Begründern der Vereinigung jüdischer Akademiker. Nach den juristischen Staatsexamen und der Promotion ließ er sich in Hamburg als Anwalt nieder. Die → Deutsch-Israelitische Gemeinde [11] in Hamburg wurde auf T. aufmerksam, als dieser zu ihrem 100-jährigen Bestehen eine Schrift über Die rechtlichen Verhältnisse der Juden in Hamburg veröffentlichte. T. war seit 1919 aktives Mitglied der Zionistischen Ortsgruppe Hamburg-Altona. Seine Frau Leni leitete die Zionistische Frauengruppe. Aus den zionistischen Gruppierungen entwickelte sich 1920 die Hamburger Zionistische Vereinigung, die sich erstmals im März 1920 als Jüdische Volkspartei an den Wahlen der jüdischen Gemeinde beteiligte. T. wurde als jüngstes Mitglied neben drei weiteren Zionisten in das Repräsentanten-Kollegium der Deutsch-Israelitischen Gemeinde gewählt. T., der als ehrenamtlicher Geschäftsführer des → Verbandes der jüdischen Gemeinden Schleswig-Holsteins und der Hansestädte [12] vielfältige Kenntnisse über innerjüdische Organisationen gewonnen hatte, war berufen, die zionistischen Ansichten bei der Reform der Gemeindeverfassung (1924) zu vertreten. So forderte er beispielsweise das aktive und insbesondere das passive Frauenwahlrecht. 1927 stellte ihn der Gemeindevorstand ein, um die Leitung der Gemeindefinanzen und der Gemeindesteuern, der Grundstücksverwaltung, des → Friedhofswesens [13] und der Fremdenpflege sowie der Depositenkasse milder → Stiftungen [14] zu übernehmen.

Tempel, Neuer Israelitischer (NIT)

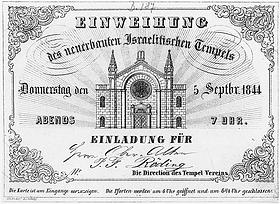

Der NIT, im Dezember 1817 in Hamburg gegründet, war eine der frühesten religiösen Reforminitiativen des deutschen Judentums.

Seit 1818 veranstaltete der Verein in einem angemieteten Saal am Alten Steinweg (12) regelmäßig Gottesdienste, die in der jüdischen Tradition bislang unbekannte Elemente wie deutschsprachige Kanzelreden, Orgelspiel und Chorgesang beinhalteten. Als Prediger wurden der Oberlehrer der → Israelitischen Freischule [15] → Eduard Kley [16] sowie → Gotthold Salomon [17] berufen. Das Gebetbuch, das der NIT 1818/19 herausgab, rief Protest im gesetzestreuen Judentum hervor, das die durch Neuformulierungen, Kürzungen und Übersetzungen veränderte Liturgie als unzulässige Verstöße gegen die Tradition zu verhindern suchte. Zuspruch fand der am bürgerlichen Zeitgeschmack ausgerichtete Reformritus vor allem bei Angehörigen der akkulturierten Mittelschicht – etwa 300 Familien schlossen sich als Mitglieder an, deren finanzielle Förderung 1844 auch die Errichtung eines Gebetshauses in der Poolstraße (17) ermöglichte (→ Synagogen [18]).  [19]Bedingt durch die von der neuen Hamburger Verfassung 1860 vorgesehene Trennung von Staat und Kirche wurde eine Neuordnung der Gemeindeverhältnisse notwendig. Unter dem Dach der → Deutsch-Israelitischen Gemeinde [11] nahm der liberale Tempel seit 1868 als Kultusverband eine nahezu gleichberechtigte Stellung neben dem → Synagogenverband [20] ein, der sich um die religiösen Bedürfnisse der orthodoxen Hamburger Juden kümmerte. Trotz seiner gefestigten Stellung im institutionellen Gefüge der Gemeinde zeigte der Tempel seit den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts zunehmend Krisensymptome, weil auch der modernisierte Kultus die religiöse Entfremdung vieler Mitglieder nicht aufzuhalten vermochte. Eine Renaissance erlebte der NIT vor allem nach der Einweihung seines neuen, von den Architekten Felix Ascher und Robert Friedmann gestalteten Gotteshauses in der Oberstraße (53) im Jahr 1931. Nach dem → Novemberpogrom [21] 1938 wurde der Tempel zwangsweise geschlossen, doch fanden liberale Gottesdienste noch bis 1942 im ehemaligen Logensaal des B’nai B’rith-Ordens in der Hartungstraße (92) statt (→ Logenwesen [22]). Die Synagoge am Rothenbaum dient heute als Sendestudio des Norddeutschen Rundfunks.

[19]Bedingt durch die von der neuen Hamburger Verfassung 1860 vorgesehene Trennung von Staat und Kirche wurde eine Neuordnung der Gemeindeverhältnisse notwendig. Unter dem Dach der → Deutsch-Israelitischen Gemeinde [11] nahm der liberale Tempel seit 1868 als Kultusverband eine nahezu gleichberechtigte Stellung neben dem → Synagogenverband [20] ein, der sich um die religiösen Bedürfnisse der orthodoxen Hamburger Juden kümmerte. Trotz seiner gefestigten Stellung im institutionellen Gefüge der Gemeinde zeigte der Tempel seit den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts zunehmend Krisensymptome, weil auch der modernisierte Kultus die religiöse Entfremdung vieler Mitglieder nicht aufzuhalten vermochte. Eine Renaissance erlebte der NIT vor allem nach der Einweihung seines neuen, von den Architekten Felix Ascher und Robert Friedmann gestalteten Gotteshauses in der Oberstraße (53) im Jahr 1931. Nach dem → Novemberpogrom [21] 1938 wurde der Tempel zwangsweise geschlossen, doch fanden liberale Gottesdienste noch bis 1942 im ehemaligen Logensaal des B’nai B’rith-Ordens in der Hartungstraße (92) statt (→ Logenwesen [22]). Die Synagoge am Rothenbaum dient heute als Sendestudio des Norddeutschen Rundfunks.

Troplowitz, Oscar

Pharmazeut, Kunstsammler und Mäzen, geb. 18.1.1863 Gleiwitz, gest. 27.4.1918 Hamburg

Fragt man nach dem innovativsten jüdischen Unternehmer Hamburgs in der Zeit des Kaiserreiches, dann gebührt dieser Titel Oscar T., der das Unternehmen P. Beiersdorf & Co. binnen eines Vierteljahrhunderts von einem kleinen Laboratorium zu einem weltweit operierenden Unternehmen der pharmazeutisch-kosmetischen Industrie machte. Aufgewachsen in Schlesien, hatte der Apotheker T. nach dem Studium in Breslau und Heidelberg 1890 das kleine Laboratorium Dermatotherapeutischer Präparate des Altonaer Apothekers Paul Beiersdorf übernommen. Durch enge Zusammenarbeit mit führenden deutsch-jüdischen Naturwissenschaftlern – unter ihnen der Hamburger Dermatologe Paul Gerson Unna und der Berliner Chemiker Isaac Lifschütz – entwickelte T. eine breite Palette von Markenprodukten, die durch die Verbindung von wissenschaftlicher Innovation, rationeller Produktion und ausgeklügelter Werbung bestachen und seinem Unternehmen eine bis heute anhaltende Marktführerstellung verschafften. So erfand T. die Zahnpasta und brachte von 1890 bis 1914 Produkte wie Nivea, Leukoplast, Atrix und Labello auf den Markt. Die sozialen Einrichtungen der Firma – darunter ein kostenloser Mittagstisch, eine Kranken-Unterstützungskasse, eine Stillstube, eine Alters- und Hinterbliebenen-Stiftung sowie bezahlter Urlaub auch für Arbeiter – galten im Kaiserreich als vorbildlich. Von 1904 bis 1910 wirkte T. als Abgeordneter in der Hamburgischen Bürgerschaft und war darüber hinaus kommunalpolitisch in der Baudeputation, der Oberschulbehörde und der Finanzdeputation tätig. In seinem letzten Lebensjahrzehnt betätigte sich T. als Kunstsammler und Mäzen, der in seinem großbürgerlichen Haus an der Fernsicht (Außenalster) zahlreiche Künstler empfing und unterstützte. Testamentarisch vermachte er der Hamburger Kunsthalle eine bedeutende Sammlung mit Gemälden französischer und deutscher Impressionisten.

Tuch, Ernst

Vereinsfunktionär und Zionist, geb. 11.4. 1872 Hamburg, gest. 29.12.1922 Hamburg

T., jüngstes Kind des Hamburger Kaufmannes → Gustav Tuch [23], studierte in Berlin zunächst Philosophie und Staatswissenschaften, beschäftigte sich eingehend mit Kant, Schopenhauer und Stirner. Unter dem Einfluss der nationaljüdischen Bewegung (→ Zionismus [24]) nahm T. dann auch das Studium der orientalischen Wissenschaften auf, lernte Hebräisch sowie Arabisch und besuchte Vorlesungen an der Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums. Nach der Verheiratung mit seiner Jugendliebe Lieschen Lobatz nahm er 1900 in Berlin die Stelle als Generalsekretär des Vereins für Bodenkultur unter den deutschen Juden an. In der Berliner jüdischen Turnbewegung wurde er Vorsitzender des Vereins Bar Kochba, bis er 1905 in seine Heimatstadt zurückkehrte. Die Umgestaltung jüdischen Lebens durch produktive Arbeit und Körperertüchtigung bezeichnete ein Ideal, das T. am eigenen Leibe erproben wollte. Unterstützt von seinem Vater und gemeinsam mit seiner Frau begann er, einen landwirtschaftlich-gärtnerischen Betrieb aufzubauen – ein Unterfangen, das scheiterte. In den folgenden Jahren arbeitete T. als kaufmännischer Angestellter in Hamburg und Berlin. T. zögerte lange, sich offiziell dem Zionismus anzuschließen. Sein vereinspolitischer Weg war gekennzeichnet von stetem Ringen um Gemeinsamkeit und Integration, besonders in der innerjüdischen Turndebatte. So hatte er sich vergebens bemüht, die Hamburger (»deutschjüdische«) Turnerschaft von 1902 in die Gründung eines überregionalen Dachverbandes einzubeziehen. Unter seiner Führung konstituierte sich der Hamburger Bar Kochba (→ Sportvereine [25]) Ende März 1910 erst, als diese Verhandlungen gescheitert waren. Mit ihm als Ehrenvorsitzenden entfaltete der Hamburger Bar Kochba sodann umfangreiche sportliche Initiativen. Im Alter von 51 Jahren erlag T. den Folgen einer schweren Erkrankung.

Tuch, Gustav

Bankier und Gemeindefunktionär, geb. 21.12. 1834 Hamburg, gest. 2.2.1909 Hamburg

T., einziges Kind eines aus Polen zugewanderten kleingewerblichen Tabak- und Zigarrenfabrikanten, besuchte die → Israelitische Freischule [15] und trat mit dreizehn Jahren eine Kaufmannslehre an. Als er 1864 das Hamburger Bürgerrecht erwarb, war er Angestellter der Commerz- und Diskontobank, 1871 übernahm er die Leitung der Anglo-Deutschen Bank. Bis 1879 betreute er die wirtschaftspolitische Redaktion der Hamburger Nachrichten, trat als Autor zahlreicher Publikationen insbesondere zur Frage des Zollvereinanschlusses der Hansestadt an die Öffentlichkeit. Für seine Verdienste um die Zolleinheit erhielt er 1899 den preußischen Kronenorden 4. Klasse. In Reaktion auf den → Antisemitismus [26] begann T., sein gesellschaftliches Engagement auf jüdische Belange auszudehnen. 1894 ließ er sich in das Repräsentanten-Kollegium der → Deutsch-Israelitischen Gemeinde [11] wählen. In der Henry Jones-Loge (→ Logenwesen [22]) bekleidete er zwölfmal das Amt des Stuhlmeisters. Unter seiner Ägide entfaltete die Loge ein breit gefächertes Netzwerk neuer jüdischer Vereinigungen (→ Vereinswesen [27]). Ein großes Anliegen war ihm die »innere Kolonisation«, eine vom Sozialdarwinismus geprägte Vorstellung innerjüdischer beruflicher Umerziehung zu landwirtschaftlicher Tätigkeit (→ Hachschara [28]). T. maß dem politischen → Zionismus [24] zwar positive Bedeutung zu, schloss sich diesem aber nicht an. Stattdessen initiierte er ein Projekt, das im Verein zur Förderung der Bodenkultur unter den Juden Deutschlands 1897/98 einen organisatorischen Rahmen fand. T. gehörte zu denjenigen, die die Durchführung eines Zionistenkongresses in Hamburg befürworteten. Dem Ereignis selbst konnte er nicht mehr beiwohnen, da er unerwartet bei einer Blinddarmoperation verstarb.