B wie Buchdruck

Personen und Themen mit B

Ballin, Albert

Reeder, geb. 15.8.1857 Hamburg, gest. 9.11.1918 Hamburg

B. wurde als dreizehntes Kind eines Kaufmanns geboren. Sein Vater stammte aus Jütland, seine Mutter Amalia aus der alteingesessenen Altonaer Rabbinerfamilie Meyer. Nach dem Tod des Vaters musste der siebzehnjährige Albert dessen winzige Passageagentur übernehmen. 1881 offerierte er den vor Pogromen fliehenden russischen Juden konkurrenzlos günstige Massentransporte in die USA. Damit lieferte er der etablierten Hamburg-Amerikanischen Packetfahrt-Actien-Gesellschaft (Hapag) einen derart harten Konkurrenzkampf, dass die Gesellschaft es vorzog, ihn 1886 als jüngsten Direktor zu engagieren. Es folgte die steilste Karriere des Kaiserreiches: 1899 war B. Generaldirektor und die Hapag die größte Reederei der Welt. Sein Erfolgsrezept hieß Service: B. erfand unter anderem 1891 die Kreuzfahrt, und die Hapag bot statt Rekordgeschwindigkeit Luxus auf der Nordatlantikroute. Zeitgemäß bescheiden galt das sogar für die armen Emigranten, denn B. beendete die Ära des berüchtigten Zwischendecks: Auf den großen Spitzenschiffen gab es ab 1905 eine zusätzliche günstige Kajütenklasse, von 1912 an grundsätzlich nur noch Kabinen, keine Massenquartiere mehr.

Für viele Deutschnationale verkörperte B. diffuse Ängste vor dem »internationalen jüdischen Großkapital«, vielen Juden war er als »Kaiserjude« zu assimiliert – und dem Ausland ein Symbol wilhelminischen Vormachtstrebens. Er galt als »Freund« Kaiser Wilhelms II. und war 1908 als Reichskanzler im Gespräch. Er lehnte es aber immer ab, sich taufen zu lassen. B. war nicht religiös, seine Frau Marianne und seine Adoptivtochter waren Christen, doch hielt er bewusst an seinem Judentum fest und verachtete Konvertiten. Für ihn selbst hatten der Patriotismus und der Einsatz für sein Unternehmen den Stellenwert, den die Religion für seine Vorfahren gehabt hatte. Der Mann, der »die Hapag war«, der kosmopolitische Deutsche jüdischen Glaubens, verkörperte wie niemand sonst die Zwiespältigkeit des wilhelminischen Deutschland, seiner Gesellschaftsschicht und seiner Epoche: den steilen Aufstieg, den blendenden Erfolg, den untergründigen Zweifel – und schließlich auch das Ende. B.s Sorge galt dem deutsch-britischen Verhältnis. Von 1908 an bemühte er sich in zahlreichen halboffiziellen Missionen, darunter 1912 die Haldane-Verhandlungen über Rüstungskontrolle zur See. Ende Juli 1914 unternahm er einen letzten Vermittlungsversuch in London. Der Erste Weltkrieg zerstörte sein Lebenswerk und seine Epoche. B. vergiftete sich und starb am Tag der Abdankung und Flucht des Kaisers.

Bamberger, Simon Simcha

Rabbiner, geb. 21.7.1871 Würzburg, gest. 13.4.1961 Kirjath Motzkin (Israel)

B. entstammte einer traditionsreichen Würzburger Rabbinerfamilie. Nach dem Erwerb des Rabbinerdiploms 1894 wirkte er anfänglich an seinem Geburtsort, seit 1899 als Rabbiner und Religionslehrer in Hohensalza (Posen), wo er seine Frau Bertha, geb. Cohn, kennen lernte. 1902 trat er sein Amt als Gemeinderabbiner im preußischen → Wandsbek [1] an. Seine Dienstjahre wurden bestimmt durch ein Wechselspiel zwischen Integration und Ausgrenzung. Glanzvoller Höhepunkt seines Berufslebens dürfte das 25-jährige Dienstjubiläum 1927 gewesen sein, an dem Honoratioren und Gratulanten von jüdischer und christlicher Seite, aus Verwaltung und Politik teilnahmen. Wenig später erschwerte bereits der → Antisemitismus [2] das (Familien)Leben. Die Tochter Kela emigrierte 1930 nach Palästina, 1935 folgten ihre beiden Schwestern Male und Hella. 1936 besuchte B. seine Töchter dort, doch kehrte er zunächst nach Wandsbek zurück, wo er nach einer – angemeldeten – nächtlichen Andacht erstmalig kurzzeitig verhaftet wurde. Später wurde er als Vorsitzender der Henry Jones-Loge (→ Logenwesen [3]) in sog. Schutzhaft genommen. Angesichts der zunehmenden antisemitischen Drangsalierungen im Alltag sah sich B. gezwungen, Wandsbek zu verlassen. Gemeinsam mit seiner Frau zog er vorübergehend in die Schlüterstraße am → Grindel [4]. Er leitete das Museum für jüdische Volkskunde (92) und die dort ebenfalls untergebrachte Bibliothek der jüdischen Gemeinde. Im Februar 1939 konnten die Eheleute B. nach Palästina ausreisen, ohne dass es aber möglich gewesen wäre, die umfangreiche Privatbibliothek mit auszuführen. Sie ließen sich in Kirjath Motzkin bei Haifa nieder, wo B. bis zu seinem Tod im Alter von 90 Jahren wohnte. B. hinterließ zahlreiche Aufsätze, Artikel und Predigten. Ein Gedenkstein am Jüdischen → Friedhof Königsreihe [5] (119) erinnert an den letzten Gemeinderabbiner.

Banco, Alma Henriette del

Malerin, geb. 24.12.1862 Hamburg, gest. 8.3.1943 Hamburg

Die Künstlerin gehörte in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts zu den führenden Persönlichkeiten der hamburgischen Avantgarde. Ihre Familie stammte ursprünglich aus Italien und war seit 1670 in Hamburg ansässig. B. wuchs in wohlhabenden Verhältnissen auf. Sie studierte an der privaten Hamburger Damen-Malschule Röver bei Ernst Eitner und Arthur Illies. Während ihr Frühwerk die städtische und ländliche Umgebung Hamburgs in impressionistischer Malweise zeigt, führten Reisen nach Südeuropa und ein Studienaufenthalt in Paris zur intensiven Auseinandersetzung mit Paul Cézanne und den zeitgenössischen französischen Kunstströmungen. Auf dieser Basis entwickelte B. ihre unverkennbare, eigenständige Ausdrucksweise: Charakteristisch sind eine starke Betonung der linearen Elemente der Motive, eine leichte perspektivische Verzerrung sowie eine cézanneske Handhabung des Pinsels. Als Gründungsmitglied der Hamburgischen Sezession, regelmäßiger Gast der von Hans W. Fischer initiierten Tafelrunde, engagiertes Mitglied der Gemeinschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnen (GEDOK) und Mitbegründerin des ersten deutschen Zonta-Clubs wirkte sie aktiv an der Gestaltung des Hamburger Kulturlebens mit. Nach 1933 musste B. Ausstellungsverbot, künstlerische Isolation und die Beschlagnahmung mehrerer ihrer Arbeiten in der Hamburger Kunsthalle erdulden. Als sie 1943 einen Deportationsbescheid nach Theresienstadt erhielt, nahm sie sich das Leben. Ihre Werke befinden sich in allen großen Hamburger Museen, im Jüdischen Museum Rendsburg sowie im Museum Baden (Solingen-Gräfrath).

Beerdigungswesen

Mit der meist Chevra Kadischa de Kabronim (Ch.) genannten Beerdigungsbruderschaft begründete das aschkenasische Judentum im 16. Jahrhundert eine Institution, die die praktischen und religiösen Bedürfnisse zur Bewältigung von Tod und Begräbnis erfüllen sollte.

Idealtypisch bestanden die Aufgaben einer Ch. in der pflegerischen Fürsorge für Kranke, der Betreuung der Sterbenden, der Durchführung der Beerdigung, der Verwaltung der Friedhöfe und der Gestaltung der Trauerzeit, bis die Angehörigen des Verstorbenen diese Aufgabe übernehmen konnten. Die Funktionen in der Ch. wurden ehrenamtlich übernommen. Für die Versorgung von armen Kranken und Sterbenden hatte sich die Chevra Kadischa deBikur Cholim (Heilige Vereinigung für Krankenbesuch) gegründet. Im → Dreigemeindeverband [7] AHW gab es mindestens drei Beerdigungsbruderschaften. Das genaue Gründungsdatum der Beerdigungsbruderschaft Altonas ist nicht bekannt, sie war jedoch bereits 1685 aktiv. Kodifizierte Statuten existieren aus dem Jahr 1710, die bis ins 19. Jahrhundert gültig waren. Die maximal 45 Mitglieder mussten verheiratete Männer aus der Altonaer Gemeinde sein. Ein Vorstehergremium verwaltete Gelder und Aufgaben der in Altona und Hamburg tätigen Vereinigung. Die Mitglieder wurden in Wachen eingeteilt, die für die Durchführung der rituellen Reinigung des Leichnams, des Begräbnisses und der Trauergebete zuständig waren. In Altona war auch eine »Schwesternschaft« tätig. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts wurde der Tod durch die Atemprobe, Pulslosigkeit, Blässe, Kälte der Haut, Augenveränderungen, Totenflecken und Totenstarre festgestellt. Meist wurde die Beisetzung sechs Stunden nach Feststellung des Todes durchgeführt. Nach der rituellen Reinigung, der Tahara, wurde der Tote in ein weißes, leinenes Totengewand gekleidet und mit einem Tuch bedeckt. In Altona wurden die Toten in einfachen Särgen beerdigt. Der Sarg wurde von Angehörigen der Ch. auf den Schultern zum Grab getragen, das erst gegraben werden durfte, wenn die Leiche auf dem → Friedhof [5] war. Erst wenn das Grab geschlossen war, konnte das Totengebet, der Kaddisch, gesprochen werden. Noch auf dem Friedhof mussten die Vorsteher der Ch. den Namen des Toten, seines Vaters und seiner Mutter, der Familie, das Todesdatum, die Grablage und die benachbarten Gräber in ein Register eintragen. Der Grabstein wurde meist nach einem Jahr, am ersten Jahrestag des Todes aufgestellt. Jedes Grab sollte einen Grabstein als Kennzeichnung erhalten, um eine zweite Beerdigung am selben Ort auszuschließen und um dort die nötigen Gebete abhalten zu können. Die Ch. war bis weit ins 19. Jahrhundert hinein für die Disziplin auf dem Friedhof wie auch für dessen Instandhaltung zuständig. Für die Hamburger Ch. ist ein Gründungsdatum von 1670 überliefert. Ihre Gründung wird als ein Teil der Bestrebungen angesehen, eine eigene Gemeindestruktur zu etablieren. Ihre Struktur, Statuten und Aufgaben entsprechen denen der Altonaer Ch. 1804 gründeten 50 Mitglieder der Gemeinden eine »Neue Beerdigungsgesellschaft«, die eine individuelle Regelung der Begräbnisfrist durchsetzte, um der Angst vor dem »Scheintod« zu begegnen. Auch um die Gestaltung (Symbole, Sprache) der Grabsteine entstanden Auseinandersetzungen, die im 19. Jahrhundert noch von der Beerdigungsbrüderschaft geregelt werden konnten. Schließlich nahm die zentrale Stellung der Begräbnisbruderschaft ab, bis aus der »Heiligen Vereinigung« ein Verein unter vielen geworden war. Nach und nach übernahm die Gemeindeverwaltung Aufgaben der Vereinigung, wie etwa die Überwachung der Friedhöfe.

Belmonte, Salomon Abendana

Jurist, Publizist und Gemeindefunktionär, geb. 13.3.1843 Hamburg, gest. 19.3.1888 Hamburg

Mitglieder der ursprünglich aus Madeira stammenden Familie Belmote haben noch im 20. Jahrhundert eine bedeutende Rolle in der → Portugiesisch-Jüdischen Gemeinde [8] Hamburgs gespielt. B., Sohn eines Postboten, gehörte zu den herausragenden Juristen Hamburgs im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Nach dem Besuch der Gelehrtenschule des Johanneums und des Akademischen Gymnasiums studierte B. Jura in Berlin, Heidelberg und Göttingen und wirkte seit 1864 erfolgreich als Strafverteidiger und Kaufmann in Hamburg. 1865 erfolgte die Promotion in Leipzig und der Eintritt in das Büro des Anwalts sowie Bürgerschafts- und Reichstagsabgeordneten Eduard Banks, später übernahm er die Leitung des Fachverlags für Jura I. F. Richter. B. galt rasch als einer der glänzendsten Strafverteidiger der Hansestadt. 1879 wurde er gemeinsam mit zwei Kollegen zum Sprecher der Rechtsanwälte gewählt, um im Zuge einer neuen Justizorganisation Probleme an geeigneter Stelle vorzubringen. B. war von 1873 bis 1880 im Vorstand der Portugiesisch-Jüdischen Gemeinde tätig. Von 1877 bis 1888 vertrat er als Abgeordneter die »Fraktion der Rechten« in der Hamburger Bürgerschaft und wirkte zeitweilig im Baupolizeigesetzausschuss und in der Gefängnisdeputation mit. Er war Chefredakteur der Hamburger Zeitschrift Die Reform sowie Herausgeber der Zeitschrift für praktische Strafrechtspflege Das Tribunal (1885-1888). Daneben engagierte er sich im Direktorium der 1838 von → Salomon Heine [9] zum Andenken an seinen verstorbenen Sohn Hermann gegründeten Hermann Heine-Stiftung (→ Stiftungen [10]), in der Oser Dalim-Stiftung, weiter war er Mitglied der Loge Ferdinande Caroline (→ Logenwesen [3]). B. kam bei einem Duell mit dem Weinhändler Fuchs in Hamburg ums Leben.

Berendsohn, Walter Arthur

Germanist, geb. 10.9.1884 Hamburg, gest. 30.1.1984 Stockholm

Nach kurzer Tätigkeit als Kaufmann studierte B. ab 1905 Klassische Philologie und Germanistik in Berlin, Freiburg, München und Kiel, wo er 1911 promoviert wurde. 1914 zum »Wissenschaftlichen Hilfsarbeiter« am Deutschen Seminar in Hamburg ernannt, verbrachte er die folgenden vier Jahre an der Westfront, wo er als Offizier mehrfach verwundet und ausgezeichnet wurde. 1920 habilitierte er sich an der neuen Hamburgischen Universität für »Germanische Philologie, skandinavische und deutsche Literaturgeschichte« und erhielt 1926 den Status eines »Titularprofessors«. Neben seiner universitären Tätigkeit engagierte sich B. in der Volks- und Jugendbildung und versuchte, seit 1926 Mitglied der SPD, der Bedrohung der Republik auch politisch zu begegnen. Als Jude und Marxist (überdies noch Freimaurer) konnte B. 1933 keine Rücksicht erwarten. So wurde er, obwohl »Frontkämpfer«, im Sommer 1933 entlassen, 1936 ausgebürgert und seines Doktortitels beraubt. Noch im Juli 1933 ging B. nach Dänemark ins Exil, wo er sich mit Gelegenheitsarbeiten durchschlug. Nach der deutschen Besetzung untergetaucht, gelang ihm Ende 1943 die Flucht nach Schweden, wo er als Archivarbeiter am Nobelinstitut der Schwedischen Akademie ein karges Einkommen erhielt. 1948 lehnte er einen Ruf nach Rostock ab, von 1952 bis 1971 hatte er einen Lehrauftrag für Deutsche Literatur an der Stockholmer Universität. Dort gründete er 1966 eine Forschungsstelle für die deutsche Exilliteratur. B. erfuhr zahlreiche Ehrungen, darunter das Große Bundesverdienstkreuz (1964) und Ehrenpromotionen durch die Universitäten Stockholm (1974) sowie Hamburg (1982). Letztere war auch eine späte Entschuldigung für die beschämende Haltung, welche die Hamburger Philosophische Fakultät gegenüber ihrem verjagten Mitglied bis Ende der fünfziger Jahre eingenommen hatte. Als Ausweis ihrer grundlegend geänderten Einstellung benannte die Universität Hamburg ihre 1971 gegründete »Hamburger Arbeitsstelle für deutsche Exilliteratur« im Jahre 2000 in »Walter-A.-Berendsohn-Forschungsstelle für deutsche Exilliteratur« um.

Bernays, Isaak

Rabbiner, geb. 29.9.1792 Mainz-Weisenau, gest. 1.5.1849 Hamburg

In jungen Jahren betrieb B. ein intensives Studium des Talmud, neben dem er auch Lehrveranstaltungen am örtlichen Lyzeum besuchte. In Würzburg, wo er sich seit 1815 als Schüler und Assessor des Gemeinderabbiners aufhielt, gehörte er zu den ersten jüdischen Hörern der Universität. Nach einer vorübergehenden Anstellung als Hauslehrer in München kehrte B. an seinen Geburtsort zurück, bis ihn 1821 die Hamburger Juden als Geistlichen beriefen. Neben Entscheidungsbefugnissen in allen religiösen Angelegenheiten der → Deutsch-Israelitischen Gemeinde [11] bedingte sich B. auch den spanisch-jüdischen Gelehrtentitel eines Chacham aus, mit dem er das Signal für einen Neuanfang des → Rabbinats [12] setzte. B. engagierte sich für eine Neuordnung der jüdischen Armenschule → Talmud Tora [13], deren Curriculum er modernisierte und um den Lehrstoff allgemeiner Elementarschulen erweiterte. In der Synagoge führte er regelmäßige deutschsprachige Predigten ein, die weithin Aufsehen erregten, jedoch aufgrund ihrer verklausulierten Sprache und komplizierten Gedankengänge auch auf Vorbehalte des Publikums trafen. B. war freilich kein Anhänger des Reformjudentums, im Gegenteil vertrat er sowohl im privaten als auch im öffentlichen Leben eine strenge Orthodoxie. Sein aufsehenerregender Protest gegen den Hamburger Neuen Israelitischen → Tempelverein [14], der 1841 eine revidierte Version seines Gebetbuches veröffentlichte, blieb allerdings wirkungslos. B., der sich zeitlebens intensiv mit der jüdischen Religionsphilosophie auseinander setzte, war der Vater des zum Christentum konvertierten Goetheforschers Michael B. sowie des Altphilologen Jacob B. Sigmund Freuds Ehefrau Martha war eine Enkelin von B.

Bernstein, Elsa

(Pseudonym: Ernst Rosmer), Schriftstellerin, geb. 28.10.1866 Wien, gest. 12.7.1949 Hamburg

Nach der Befreiung vom Hitler-Faschismus konnte B. im Juni 1945 das KZ Theresienstadt verlassen, in das sie genau drei Jahre zuvor deportiert worden war. B. zog nach Hamburg zu ihrer ältesten Tochter Eva Hauptmann im Stadtteil Eppendorf. In den ihr noch verbliebenen vier Lebensjahren schrieb die seit Anfang ihres fünfzigsten Lebensjahres erblindete B. auf einer Blindenschreibmaschine ihre Erinnerungen an das KZ Theresienstadt auf, in das sie 1942 trotz ihrer einflussreichen Freunde und der Protektion der Familie Wagner in Bayreuth eingewiesen und wo sie in einem so genannten Prominentenhaus untergebracht worden war. In jungen Jahren wollte B. Schauspielerin werden, musste diesen Plan aber wegen einer fortschreitenden Augenerkrankung aufgeben. Sie wurde Schriftstellerin und verfasste über 14 Bühnenstücke. Ihr Märchendrama Königskinder wurde auf 130 Bühnen gespielt, fast 200.000 Mal als Buch verkauft und von Engelbert Humperdinck für die Oper vertont. Die Tochter des jüdischen Münchner Musikdirektors Heinrich Porges, Ehefrau des jüdischen Münchner Rechtsanwalts und Theaterkritikers Max Bernstein und Mutter zweier Kinder hatte seit den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts zuerst gemeinsam mit ihrem Mann, nach seinem Tod dann mit ihrer Schwester Gabriele in ihrer Münchner Wohnung einen Salon geführt, wo sich Persönlichkeiten aus Literatur, Kunst und Wissenschaft trafen, unter ihnen Hugo von Hofmannsthal, Theodor Fontane, Gerhart Hauptmann, Richard Strauß und Thomas Mann. In ihren letzten Lebensjahren führte Bernstein weiterhin eine umfangreiche Korrespondenz. Ihren Lebenswillen charakterisierte ihre Tochter Eva: »Sie hatte das Glück, sich selbst wichtig zu sein.«

Bieber, Emil

Fotograf, geb. 8.1.1878 Hamburg, gest. 29.4.1962 Kapstadt

Emil B. steht in der Tradition einer langjährigen und bekannten Fotografenfamilie in Hamburg. Als August Emil Julius Berlin geboren, nannte er sich wie sein Vater Leonhard (1841-1931) »Berlin-Bieber«. Seine Ausbildung zum Fotografen führte ihn nach Berlin, Budapest und London, bevor er das familieneigene Geschäft in Hamburg weiter ausbaute. Er konnte dabei auf den exzellenten Ruf seiner Familie zurückgreifen: Emilie B. (1810-1884) war eine der ersten Fotografinnen in Hamburg. Sie baute das Atelier am Neuen Jungfernstieg auf und wurde 1872 zur preußischen Hoffotografin ernannt. Ihr Neffe Leonhard führte das Geschäft nach ihrem Tod erfolgreich weiter, ebenfalls mit dem Titel »Königlicher Hoffotograph«, und übergab es 1904 seinem Sohn Emil. Dieser modernisierte das Atelier und die Technik und präsentierte seine Werke in eigenen Ausstellungsräumen. Eine Reihe hervorragender Porträtaufnahmen nicht nur des Hofes, sondern auch von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Hamburg wie → Albert Ballin [15], begründeten den ausgezeichneten Ruf des Fotografen. 1912 publizierte B. zwei Alben mit Porträts Hamburger Senats- und Bürgerschaftsmitglieder. In den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts lieferte das Atelier Bilder von Personen des öffentlichen Lebens an alle Hamburger Zeitungen. Nach 1933 wurde B., der nicht der Jüdischen Gemeinde angehörte, und seine Familie aufgrund der rassistischen Gesetzgebung drangsaliert und verfolgt. Erste Versuche zur Emigration 1936 scheiterten am Gesundheitszustand B..s, der erst 1938 nach London und wenig später nach Kapstadt fliehen konnte. Sein gesamter Besitz sowie sein Geschäft blieben in Hamburg zurück und wurden versteigert. In Südafrika baute sich B. erneut eine Existenz als Porträtfotograf auf.

Bing, Gertrud

(auch: Gertrude), Philosophin und Institutsleiterin, geb. 7.6.1892 Hamburg, gest. 3.7.1964 London

B., Tochter eines jüdischen Kaufmanns, schloss 1912 das Lehrerinnenexamen am Kloster St. Johannis ab und war bis 1915 Lehrerin an der Vorschule in Alt-Rahlstedt. Nach dem Abitur am Heinrich-Hertz-Realgymnasium 1916 studierte sie Philosophie, Psychologie und Germanistik in München. Im Ersten Weltkrieg war sie Vertretungslehrerin an der Knabenschule Eimsbüttel. Danach studierte sie an der Universität Hamburg, wo sie 1921 bei → Ernst Cassirer [16] promoviert wurde, der sie an die → Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg [17] unter dem damaligen Leiter → Fritz Saxl [18] vermittelte. Als → Aby Warburg [19] nach längerer Krankheit an die Bibliothek zurückkehrte, wurde sie dessen persönliche Assistentin und Sekretärin, 1927 offiziell Bibliothekarin. 1927/28 unternahm sie eine längere Italienreise mit Warburg, in deren Verlauf sie tiefen Einblick in dessen Persönlichkeit und Forschungen gewann. Nach Warburgs Tod 1929 edierte B. die Ausgabe seiner Gesammelten Schriften, die 1932 erschienen. Als stellvertretende Direktorin war sie 1933 daran beteiligt, die Bibliothek vor dem Zugriff der Nationalsozialisten nach London zu retten, und richtete sie dort neu als »The Warburg Institute« ein. B. half zudem vielen Emigranten. Nach Saxls Tod 1948 und nachdem dessen Nachfolger Henri Frankfort verstarb, wurde sie 1955 Direktorin des Instituts und erhielt den Professorentitel. 1958 reiste sie erstmals wieder nach Hamburg und sprach anlässlich der Wiederaufstellung der Bronze-Büste Warburgs in der Kunsthalle. 1959 pensioniert, widmete sie sich verstärkt ihrer geplanten Warburg-Biographie, konnte sie jedoch wegen schwerer Krankheit nicht mehr beenden.

Biow, Hermann

Daguerreotypist, Pionier der künstlerischen Fotografie und der fotografischen Reportage, geb. um 1804 Breslau, gest. 20.2.1850 Dresden

Der Sohn des schlesischen Malers Raphael Biow siedelte 1836 nach Hamburg über, betätigte sich als Maler, Lithograph und Schriftsteller und erlernte die Technik des Daguerreotypierens, der 1837 erfundenen Fotografie durch ein Verfahren zur Herstellung von Lichtbildern auf Metallplatten. Im Unterschied zu → Rudolph Koppel [20], dem 1839 als erstem in Hamburg die Anfertigung einer Daguerreotypie gelungen war, nutzte B. die Erfindung der Fotografie beruflich und eröffnete 1841 in Altona das erste Fotoatelier im Hamburger Raum. Seine Aufnahmen, oft in einem ungewöhnlich großen Plattenformat, gehören zu den schönsten und wertvollsten Bildern aus der Pionierzeit der Fotografie. Nach dem Großen Brand von 1842 fertigte B. 46 Daguerreotypien der Ruinenlandschaft an; die Bildserie gilt weltweit als die erste fotografische Reportage. Außenaufnahmen gehörten auch weiterhin zu seinem Betätigungsfeld; so fotografierte er 1846 die Grundsteinlegung der St. Nikolaikirche. Im Atelier verzichtete B. im Unterschied zur Konkurrenz auf jegliche Staffage, um die Persönlichkeit der Porträtierten deutlicher hervortreten zu lassen. Für seine Sammlung von Aufnahmen berühmter Personen ließen sich prominente Zeitgenossen wie Franz Liszt und Wilhelm von Humboldt von B. ablichten. 1849 erschien sein Tafelwerk mit den Porträts von Mitgliedern der Frankfurter Nationalversammlung. B.s Kontroverse mit dem Satiriker Moritz Gottlieb Saphir führte zur ersten Streitschrift in der Geschichte der Fotografie (Der Daguerreotypenkrieg in Hamburg). B. starb, bevor er die Arbeit an der Veröffentlichung seiner »Nationalgalerie« mit den Bildnissen berühmter Deutscher vollenden konnte.

Birnbaum, Salomo Ascher

Jiddist und Paläograph, geb. 24.12.1891 Wien, gest. 28.12.1989 Toronto (Kanada)

B. war der älteste Sohn des Publizisten Nathan Birnbaum, eines Vorkämpfers des → Zionismus [21] und Initiators der Czernowitzer Sprachkonferenz von 1908. Ab 1910 absolvierte B. zunächst ein Studium der Architektur und beschäftigte sich nebenher mit der jiddischen Sprache. Bereits 1915 vollendete er die Arbeiten an der ersten zusammenhängenden wissenschaftlichen Grammatik des Jiddischen. Nach dem Studium der Orientalistik in Wien, Zürich, Berlin und Würzburg, wo er 1921 promovierte, siedelte er nach Hamburg über. Zwischen 1922 und 1933 lehrte B. auf Initiative des Germanisten Conrad Borchling Jiddische Sprache und Literatur im Rahmen des Allgemeinen Vorlesungswesens. Laut B. wurde hier zum ersten Mal »die jiddische Sprache im Rahmen einer modernen deutschen Universität Lehrgegenstand«. B.s zweiter Forschungsschwerpunkt war die Hebräische Paläographie. Sein 1957 und 1971 erschienenes zweibändiges Werk The Hebrew Scripts gilt bis heute als Standardwerk auf diesem Gebiet. 1929 hatte B. eine frühere Version dieser Arbeit als Habilitation an der Universität Hamburg einzureichen versucht; sie wurde jedoch nicht angenommen, vermutlich aus politischen Gründen. Auch das zusammen mit dem Sprachsoziologen Heinz Kloss geplante Institutum Germano-Judaicum für nahgermanische Sprachen in Hamburg ließ sich nicht mehr realisieren. Im Frühjahr 1933 ging B. nach London, wo er Jiddisch und Hebräische Paläographie an der London School of Oriental Studies und an der School of Slavonic Studies lehrte. 1970 verlegte er seinen Wohnsitz nach Toronto. 1986 wurde B., der Ehrenmitglied des Kuratoriums des → Instituts für die Geschichte der deutschen Juden [22] in Hamburg war, die Ehrendoktorwürde der Universität Trier verliehen.

Block, Fritz

Architekt, Fotograf, geb. 13.1.1889 Warburg (Westfalen), gest. 23.1.1955 Los Angeles

B. gehörte in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts zu den führenden Vertretern des Neuen Bauens in Hamburg. Ab 1908 studierte B. Architektur in Karlsruhe, München, Darmstadt und schließlich Dresden, wo er 1915 promovierte. 1921 gründete B. gemeinsam mit → Ernst Hochfeld [23] in Hamburg ein eigenes Architektenbüro. Am Beginn ihrer Arbeit standen die Denkmalanlage des Ehrenfriedhofes für die gefallenen jüdischen Soldaten (1921/22) (→ Vaterländischer Bund [24]) sowie moderne Grabmäler auf dem Jüdischen → Friedhof in Ohlsdorf [5]. Zur wichtigsten Bauaufgabe der zwanziger Jahre, dem Wohnsiedlungsbau, leistete das Büro nicht nur praktische, sondern durch B.s Veröffentlichungen und Gremientätigkeiten auch theoretische Beiträge. Das Hauptwerk von Block & Hochfeld jedoch ist das »Deutschlandhaus« (1928/29) an der Ecke Dammtorstraße/Valentinskamp, ein modernes Geschäftshaus mit Büros, Läden, Restaurants und dem damals größten Kinosaal Europas, dem »Ufa-Palast«. Ab 1929 trat B. zudem als talentierter Fotograf mit Aufnahmen im Stil der »Neuen Sachlichkeit« und illustrierten Reisereportagen hervor. B. und seine Frau Anna Sophie (1895-1986), geb. Levy, hatten keine Beziehung zu einem religiös geprägten Judentum. Aufgrund ihres gesellschaftlichen Umgangs in den alsternahen Stadtteilen erhielten Block & Hochfeld ihre Privataufträge jedoch vorwiegend von jüdischen Bauherren. Ihr Wettbewerbsentwurf für die Synagoge des Neuen Israelitischen → Tempel-Vereins [14] (1929/30) an der Oberstraße (53) und ihre Altenwohnheime für die Mendelson-Israel-Stiftung (1930/31 und 1934) in Fuhlsbüttel waren ebenfalls Bauaufgaben aus dem Umkreis der Jüdischen Gemeinde. Nach dem 1933 erfolgten Ausschluss aus dem Bund Deutscher Architekten beschränkte sich die Tätigkeit des Büros weitgehend auf die Verkleinerung von Wohnungen jüdischer Familien. Das letzte gemeinsame Projekt der beiden Architekten war der zusammen mit → Oskar Gerson [25] ausgeführte Umbau des Gemeinschaftshauses des → Jüdischen Kulturbundes [26] (1937/38) in der Hartungstraße (92). Im Frühsommer 1938 unternahmen B. und seine Frau noch eine Weltreise per Schiff, die bereits der Vorbereitung ihrer dann im November 1938 vollzogenen → Emigration [27] in die USA diente. In Los Angeles wurde B. nicht wieder als Architekt tätig, sondern machte die Fotografie zu seinem Hauptberuf.

Borchardt, Lucy

geb. May, Reederin, geb. 10.12.1877 Hamburg, gest. 4.2.1967 London

L., als Tochter des Arztes Dr. Siegmund May geboren, war fünf Jahre als Lehrerin tätig, bevor sie 1902 den Hamburger Kaufmann und Reeder Richard Borchardt heiratete. Als er 1915 zur Kriegsmarine eingezogen wurde, bestimmte er seine Frau zur Prokuristin. Nach dem Tode ihres Mannes im Jahre 1930 wurde B. alleinige Eigentümerin und gleichzeitig Geschäftsführerin der Fairplay Dampfschiffs-Reederei in Hamburg. Als überzeugte Zionistin erkannte sie frühzeitig die Bedrohung durch die nationalsozialistische Machtübernahme 1933. B. – »die einzige jüdische Reederin der Welt« – eröffnete zahlreichen Hamburger Juden Wege zur Flucht aus Deutschland. Dazu bot die Schleppertätigkeit der Fairplay gute Möglichkeiten zur illegalen → Emigration [27]. Auf legalem Wege vermittelte sie bis Mai 1938 wenigstens 38 jüdischen Jugendlichen eine seemännische Berufsausbildung auf ihren Schiffen, die auf diese Weise die Zertifikatsvoraussetzungen für eine Einwanderung nach Palästina erfüllen konnten. Diese so genannte Seefahrts- → Hachschara [28], die sowohl im Hafen von Hamburg als auch auf See erfolgte, war in Deutschland ohne Beispiel. Der Druck des NS-Staates und der NSDAP, die prosperierende jüdische Reederei mit ihren zahlreichen Auslandsverbindungen und bedeutenden Schiffskontrakten zu »arisieren«, nahm im Jahre 1938 ständig zu. Die vollständige → »Arisierung [29]« ihres Betriebes konnte die kluge Geschäftsfrau durch eine einzigartige Rechtskonstruktion verhindern. Das Unternehmen wurde im September 1938 im Einvernehmen mit dem Reichswirtschaftsministerium und dem Hamburger Gauleiter in eine »arisierte« Stiftung privaten Rechts umgewandelt, die offiziell der allgemeinen Volkswohlfahrt dienen sollte, indes vorrangig der Belegschaft der Reederei zugute kam. Zwei Schlepp- und einen Frachtdampfer durfte die ausscheidende Reederin hingegen lastenfrei ins Ausland verbringen. Im August 1938 floh die Reederin nach England, ohne ein eigenes Auswanderungsverfahren abzuwarten. B. kehrte nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr in ihre Heimatstadt Hamburg zurück. Sie blieb in London, konnte aber erreichen, dass die Fairplay Reederei 1948/49 an die Familie Borchardt zurückgegeben wurde.

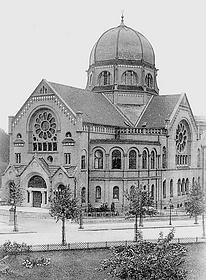

Bornplatzsynagoge

Die B. entstand 1904-1906 nach Plänen der Architekten Ernst Friedheim und → Semmy Engel [31] im neuromanischen Stil. Nach dem Willen des Gemeindevorstands sollte diese – als einzige im Hamburger Raum freistehende – Synagoge durch ihre Lage und Monumentalität (die mächtige Tambourkuppel hatte ein Außenmaß von 39 m, war innen jedoch nur 19,5 m hoch) sowie einen Baustil, den das ausgehende 19. Jahrhundert als Synonym für »national, deutsch und christlich« ansah, die erreichte politische und rechtliche Gleichberechtigung, die vermeintliche Integration in die christliche Gesellschaft unterstreichen.

Das christlich-öffentliche Äußere – ein bräunlich-gelber Ziegelbau mit Portallaibungen, Fenstersäulchen und Fensterrosen aus rotem Mainsandstein, mit farblosem  [32]Kathedralglas verglasten Fenstern und farbigen Fensterrosen – umhüllte jedoch einen dem traditionellen Raumschema gehorchenden, reich ausgestatteten Innenraum, dessen Blickfang und architektonischer Höhepunkt der von der → Familie Warburg [33] gestiftete Toraschrein aus schwarzem und weißem Marmor mit rötlichen Einlagen war. Der Verwüstung und versuchten Brandstiftung während des → Novemberpogroms [34] 1938 folgten im Frühjahr 1939 der zwangsweise Abriß – auf Kosten der Gemeinde – und die Rückgabe des Grundstücks an die Stadt. Zum Gedenkjahr 1988 wurde auf dem als Parkplatz genutzten Gelände nach einem Entwurf Margrit Kahls der Joseph-Carlebach-Platz angelegt, in dessen Pflaster der Grundriss der Synagoge mit den Linien des Deckengewölbes eingelassen ist.

[32]Kathedralglas verglasten Fenstern und farbigen Fensterrosen – umhüllte jedoch einen dem traditionellen Raumschema gehorchenden, reich ausgestatteten Innenraum, dessen Blickfang und architektonischer Höhepunkt der von der → Familie Warburg [33] gestiftete Toraschrein aus schwarzem und weißem Marmor mit rötlichen Einlagen war. Der Verwüstung und versuchten Brandstiftung während des → Novemberpogroms [34] 1938 folgten im Frühjahr 1939 der zwangsweise Abriß – auf Kosten der Gemeinde – und die Rückgabe des Grundstücks an die Stadt. Zum Gedenkjahr 1988 wurde auf dem als Parkplatz genutzten Gelände nach einem Entwurf Margrit Kahls der Joseph-Carlebach-Platz angelegt, in dessen Pflaster der Grundriss der Synagoge mit den Linien des Deckengewölbes eingelassen ist.

Buchdruck, hebräischer

Im 16. Jahrhundert wurden im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, Frankreich, den Spanischen Niederlanden, Italien und den Niederlanden fast 900 hebräische Bücher gedruckt. Zählt man auch das Osmanische Reich hinzu, so erschienen im 16. Jahrhundert 2.672 Bücher in hebräischer Sprache bzw. in hebräischen Lettern. Mit 17 Drucken aus dem 16. Jahrhundert zählt Hamburg zu den wichtigen Druckorten.

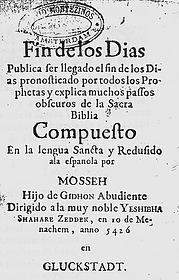

Hier erschienen u. a. bei Johann Sachse Urim veTumim (1586); Liber Psalmorum (1586); Derech ha-Kodesch (1587); bei Jacob Wolff Cubus Alphabeticus (1588); Biblia Hebraica (1588); Donatus Hebraicus; bei Ernst Jandeck Liber Psalmorum et Danielis (1588). Drucker wie Sachse, Wolff, Frobenius, Seidel oder Rebenlein verlegten zwischen 1600 und 1638 noch einmal 18 Bücher, darunter auch mit dem Zecher Raz von → Binjamin Mussaphia [36] ein Buch eines jüdischen Autors (Seidel, 1638). Zwischen 1581 und 1867 erschienen in Hamburg wohl mindestens 364 Bücher, davon 267 in Altona zwischen 1727 und 1861 und 46 in → Wandsbek [1] zwischen 1688 und 1738. Berücksichtigt man nur die zwischen 1469 und 1863 erschienenen Drucke in hebräischen Lettern (Hebräisch, Jiddisch), so kommt man für Hamburg auf 174 Drucke, für Altona auf 291 und für Wandsbek auf 44 Drucke. Da im 17. Jahrhundert zu keiner Zeit eine jüdische Druckerei in Hamburg bestand, mussten Bücher überwiegend aus Amsterdam und aus Italien importiert werden. Ihre Bücher ließen die Hamburger Sefarden (→ Portugiesisch-Jüdische Gemeinden [8]) in Amsterdam oder Leiden drucken, aber auch bei Hamburger christlichen Druckern. In portugiesischer Sprache veröffentlichte der Kaufmann und Gemeindeführer Semuel Yachia (alias → Álvaro Dinis [37]) 1629 eine Predigtsammlung (Trinta Discursos) und 1633 der Rabbiner-Philologe → Mose Abudiente [38] eine Hebräische Grammatik (Gramatica Hebraica). Als frühe Beispiele für einen Subskriptionsdruck gelten das 1658 gedruckte talmudische Wörterbuch Keter Kehunna des Rabbiner-Philologen → David Cohen de Lara [39] sowie die einzig erhaltene Sammlung sabbatianischer Predigten Fin de los Dias (1665) von Mose Abudiente.

Auch im dänischen Altona gab es christliche Druckereien, die hebräische Typen verwendeten. Der erste jüdische Drucker war Samuel ben Mordechai Popert aus Koblenz. 1726 erhielt er das Druckerprivileg, ein Jahr später veröffentlichte er Me’orer Zikaron von Jehezkel Katzenellenbogen. Seine Druckerei existierte nur bis 1736, da er sich gegen Konkurrenz der Drucker Ephraim ben Hayyim Heckscher (Altona) und Israel ben Abraham Halle (Wandsbek) nicht durchsetzen konnte. Eine bedeutende Rolle in der jüdischen Literatur- und Geistesgeschichte spielte → Jakob Emden [40], der 1743 das Privileg für den Druck hebräischer und rabbinischer Schriften erhielt. Sein populärster Druck war ein Gebetbuch (1745) mit der Approbation von Jehezkel Katzenellenbogen, das vor allem in Osteuropa dem Bräutigam zur Hochzeit geschenkt wurde. Moses ben Mendel Bonn Halevi, der in der Offizin von Emden beschäftigt war, besaß 1769 eine eigene Druckerei, die unter seinen Söhnen Samuel und Jehuda als Druckerei Bonn bis in den Anfang der nationalsozialistischen Zeit existierte. Bedeutendster jüdischer Drucker in Wandsbek war Israel ben Abraham. Als Zensor agierte der in Altona ansässige und in Jerusalem geborene Moses Hagiz, ohne dessen Approbation kein Druck erscheinen durfte. Israel ben Abraham begann seine Wandsbeker Druckerperiode mit dem 1726 gedruckten Mischna-Kommentar Leket ha-kemach von Moses Hagiz und beendete sie mit dem 1733 erschienenen Sefer Shechitot u-vedikot des Nürnberger Rabbiners Jacob Weil.

Budge, Henry und Emma

Henry, Bankier, geb. 20.11.1840 Frankfurt a. M., gest. 20.10.1928 Hamburg

Emma, geb. Lazarus, geb. 17.2.1852 Hamburg, gest. 14.2.1937 Hamburg

B., Sohn eines Frankfurter Kaufmanns und Bankiers, brachte es in Amerika als Teilhaber des Bankhauses L. Hallgarten & Co., das sich an Eisenbahnfinanzierungen beteiligte, zu einem Millionenvermögen. 1903 zog er sich vom Geschäft zurück und ließ sich in Hamburg nieder. Hamburg war die Geburtsstadt von Emma Lazarus, mit der er seit 1879 in kinderloser Ehe verheiratet war. Das von Martin Haller (→ Haller, Familie [42]) erbaute »Budge-Palais« am Harvestehuder Weg entwickelte sich zu einem Zentrum gesellschaftlichen und kulturellen Lebens. B.s sammelten Porzellan, Gemälde und anderes mehr. In Hamburg gründete B. 1920 mit einem Kapital von 1 Million Mark die Henry und Emma Budge-Stiftung zur Unterstützung von Hilfsbedürftigen ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses.

[43]1922 folgte, mit einem Stammkapital in gleicher Höhe, die Gründung der Frau Emma Budge-Stiftung. Das Haus am Harvestehuder Weg mit seinen Kunstschätzen sowie ein beträchtliches Kapital zur Erhaltung und Vermehrung der Sammlungen hatte Emma B. nach dem Tod ihres Mannes testamentarisch der Stadt Hamburg vermacht. Nach dem Regierungsantritt der Nationalsozialisten änderte sie ihr Testament: Das Erbe sollte der amerikanischen Regierung zufallen oder, falls dies nicht möglich sei, der jüdischen Gemeinde in Hamburg. Zur Ausführung kamen diese Bestimmungen nicht. Die Budge’schen Sammlungen wurden noch 1937 in Berlin versteigert. In dem Haus am Harvestehuder Weg richtete sich der Reichsstatthalter und Gauleiter der NSDAP Karl Kaufmann ein. Nach dem Krieg fand die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst hier ihr Domizil. Der Spiegelsaal aus dem »Budge-Palais« wurde in das Museum für Kunst und Gewerbe integriert.

[43]1922 folgte, mit einem Stammkapital in gleicher Höhe, die Gründung der Frau Emma Budge-Stiftung. Das Haus am Harvestehuder Weg mit seinen Kunstschätzen sowie ein beträchtliches Kapital zur Erhaltung und Vermehrung der Sammlungen hatte Emma B. nach dem Tod ihres Mannes testamentarisch der Stadt Hamburg vermacht. Nach dem Regierungsantritt der Nationalsozialisten änderte sie ihr Testament: Das Erbe sollte der amerikanischen Regierung zufallen oder, falls dies nicht möglich sei, der jüdischen Gemeinde in Hamburg. Zur Ausführung kamen diese Bestimmungen nicht. Die Budge’schen Sammlungen wurden noch 1937 in Berlin versteigert. In dem Haus am Harvestehuder Weg richtete sich der Reichsstatthalter und Gauleiter der NSDAP Karl Kaufmann ein. Nach dem Krieg fand die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst hier ihr Domizil. Der Spiegelsaal aus dem »Budge-Palais« wurde in das Museum für Kunst und Gewerbe integriert.