E wie Eibeschütz

Personen und Themen mit E

Ehre, Ida

Schauspielerin und Intendantin, geb. 9.7. 1900 Prerau (Mähren), gest. 16.2.1989 Hamburg

E., von 1945 bis 1989 Prinzipalin der Hamburger Kammerspiele, wurde 1988 als erster Frau in der Freien und Hansestadt die Ehrenbürgerwürde verliehen. Im selben Jahr zeichnete sie die Universität mit der Ehrendoktorwürde aus.

Die Tochter eines jüdischen Kantors hatte als 18-Jährige die Schauspielerprüfung an der k. u. k. Akademie für Musik und Darstellende Kunst in Wien mit Auszeichnung bestanden. Nach erfolgreichen Engagements in der Provinz kam sie 1931 nach Berlin. Die Machtübernahme Hitlers 1933 setzte ihrer Karriere ein jähes Ende. Der Versuch, mit ihrem Mann, dem Arzt Bernhard Heyde und der gemeinsamen Tochter Ruth nach Chile auszuwandern, scheiterte am Ausbruch des Krieges. In der Hansestadt entging E. zweimal der → Deportation [2]. Ihre Mutter und ihre Schwester wurden im KZ ermordet.

E. war 45 Jahre alt, als sich in dem von ihr neu gegründeten Theater in der Hartungstraße nahe der Universität im Dezember 1945 zum erstenmal der Vorhang hob. Einflussreiche Förderer unterstützten die kleine Bühne mit den nur 500 Plätzen: der britische Theateroffizier John Olden und der Chief-Controller des Nordwestdeutschen Rundfunks Hugh Carleton Greene, wenig später der Verleger Ernst Rowohlt und der Dramaturg Günther Weisenborn.

Ab 1946 zeigte E. an ihrem Theater vor allem die Stücke von Autoren, die während der Nazizeit nicht gespielt werden durften: Jean Anouilh, Jean Giraudoux, Jean-Paul Sartre, Thornton Wilder, Franz Werfel. An ihrem Haus inszenierte und spielte die Crème de la crème der Nachkriegszeit: Gustaf Gründgens, Wolfgang Liebeneiner, Hilde Krahl, Grethe Weiser, Dieter Borsche, Lil Dagover, Michael Degen. Die Kammerspiele entwickelten sich zu einer der führenden deutschsprachigen Bühnen. Höhepunkt dieser bis in die fünfziger Jahre reichenden Glanzzeit bildete die Uraufführung von Wolfgang Borcherts Heimkehrerdrama Draußen vor der Tür im November 1947, inszeniert von Wolfgang Liebeneiner mit Hans Quest in der Hauptrolle. Geldmangel war verantwortlich dafür, dass das Privattheater dann seine führende Rolle an die Staats- und Stadttheater abgeben musste. E. aber glänzte bis ins hohe Alter in Rollen wie die der Hekuba in Euripides’ Die Troerinnen und vor allem als Mutter Courage in dem gleichnamigen Stück von Bert Brecht. Die »Mutter Courage des deutschen Theaters« war – nicht nur in Hamburg – zu einer Institution geworden. Mit Wiener Charme und hanseatischer Durchsetzungskraft kämpfte sie bis zuletzt für ihr Theater und für den Frieden auf der Welt.

Eibeschütz (auch: Eibenschütz, Eybeschütz, Eybenschütz), Jonathan

Rabbiner, geb. ca. 1690/95 Krakau oder Pinczow (Polen), gest. 20.9.1764 Altona

Nach dem Besuch verschiedener mährischer Jeschiwot und Aufenthalten unter anderem in Jungbunzlau und Prag kam E. 1713/14 erstmals nach Hamburg. In Prag, wo er sich seit 1714 wieder aufhielt und zunächst als Prediger und Dozent an der Talmudhochschule tätig war, wurde er 1736 zum Mitglied des mit der innerjüdischen zivilen Jurisdiktion befassten rabbinischen Gerichtshofs ernannt. 1741 folgte er dem Ruf der jüdischen Gemeinde Metz, die ihm das Oberrabbinat übertrug. Nach Altona übersiedelte er 1750, wo er bis zu seinem Tode als religiöses Oberhaupt der jüdischen → Dreigemeinde Altona-Hamburg-Wandsbek [3] amtierte. E. gehörte zu den herausragenden jüdischen Gelehrten seines Zeitalters. Davon zeugt auch sein umfangreiches schriftliches Werk, dessen großer Teil jedoch erst nach seinem Tod gedruckt wurde. Ungeachtet seiner anerkannten Gelehrsamkeit traf E. in Altona auf erbitterte Gegner. E., ein ausgewiesener Kenner auch der jüdischen Mystik, hatte bereits in seinen Prager Tagen den Verdacht auf sich gezogen, er gehöre zu den heimlichen Anhängern des 1676 verstorbenen Pseudomessias Sabbatai Zwi. Kabbalistische Amulette, von E. verfasst und in Umlauf gebracht, nährten wiederum den Argwohn, dieser hänge insgeheim ketzerischen Irrlehren an. Als erbittertster Feind E.s trat Rabbiner → Jakob Emden [4] auf, der als Privatgelehrter und Besitzer einer hebräischen Druckerei in Altona lebte. Emden fühlte sich bei der Wahl des Oberrabbiners übergangen und vertrat überdies die Auffassung, E. dürfe als Häretiker keinesfalls ein religiöses Amt verwalten. Seine Versuche, dessen Absetzung als Oberrabbiner zu erwirken, schlugen hohe Wellen auch in anderen jüdischen Gemeinden (→ Amulettenstreit [5]). Die zeitweilig eskalierende Auseinandersetzung zwischen den Anhängern beider Parteien lief jedoch ins Leere, da sich E. die Unterstützung des Gemeindevorstands sicherte. Auch eine Neuwahl, die auf Anordnung der dänischen Behörden stattfand, konnte er für sich entscheiden. Die gegen ihn vorgebrachten Anschuldigungen stritt E. zeitlebens ab, ohne dass es ihm jedoch gelungen wäre, die Gegner von seiner Unschuld zu überzeugen. Auch unter den Historikern hat sich die Meinung durchgesetzt, dass E. in der Tat als Krypto-Sabbatianer vom normativen Judentum abgewichen sei.

Eichholz, Max

Rechtsanwalt, geb. 3.12.1881 Hamburg, gest. 12.1.1943 Auschwitz

Der Rechtsanwalt und Bürgerschaftsabgeordnete E. setzte sich zeit seines Lebens engagiert für die Belange der Arbeiterschaft ein. Nach dem Abitur am Wilhelmgymnasium und einem Studium in Heidelberg, Marburg und Berlin wurde der promovierte Jurist 1907 in seiner Geburtsstadt als Rechtsanwalt zugelassen. E. war aktives Mitglied der »Gesellschaft Volksheim e.V.«, die sich ehrenamtlich der Aus- und Fortbildung von Arbeiterinnen und Arbeitern widmete. Nach dem Ersten Weltkrieg, an dem E. als Leutnant mit Auszeichnungen teilnahm, gründete er in Hamburg zusammen mit Herbert Ruscheweyh eine eigene Anwaltspraxis, die u. a. Prozesse für die SPD gegen Mitglieder der NSDAP führte. Zudem wurde E. Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) und vertrat diese von 1921 bis 1933 in der Bürgerschaft. Seine politische Zugehörigkeit, sein juristischer Kampf gegen die NSDAP und schließlich seine religiöse Überzeugung machten E. zu einem herausragenden Widersacher der Nationalsozialisten. 1935 und 1937 wurde er im → KZ Fuhlsbüttel [6] inhaftiert, nach dem → Novemberpogrom [7] 1938 in Sachsenhausen. Nach dem 1938 erfolgten Berufsverbot erhielt E. 1939 eine fünfjährige Zuchthausstrafe wegen »Rassenschande«. Noch während seiner Haftzeit in Fuhlsbüttel wurde er nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Die Stadt Hamburg erinnerte 1963 an E. durch Benennung einer Straße im Stadtteil Lohbrügge.

Emanzipation

Der Begriff E. wird als Epochenbezeichnung für eine etwa 100 Jahre dauernde Auseinandersetzung um die bürgerliche und politische Gleichberechtigung der Juden verwendet. Diese Epoche begann mit der Aufklärung und endete mit der Gründung des Deutschen Reichs 1871. Der Begriff »emancipatio« stammt aus dem römischen Recht und bezeichnet den Rechtsakt, mit dem erwachsene Söhne und später auch Sklaven aus der Gewalt des Hausherrn entlassen und als freie, selbstverantwortliche Bürger in der Gemeinschaft anerkannt wurden.

Mit der Anwendung dieses Begriffs in der zeitgenössischen Publizistik auf die Gleichstellung eines in rechtlicher, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Hinsicht durch Sonderbestimmungen eingeschränkten Bevölkerungsteils kam zum Ausdruck, dass die E. einen politischen Akt der Gewährung von Rechten durch die Obrigkeit darstellte. Dennoch wurde von Anfang an gefordert, die jüdische Gemeinschaft solle als Voraussetzung für die Gleichstellung Leistungen erbringen und sich dieser würdig zeigen. Die nichtjüdische Seite bezeichnete dies als »Erziehung der Juden«. Bald schon zeigten sich die Folgen dieser Konstellation: Individuelle wie gruppenbezogene Veränderungen, die man als Assimilation bezeichnete, wurden in der Regel als ungenügend eingeschätzt oder riefen sogar Ängste vor der jüdischen Konkurrenz hervor. Im Laufe des sich über Jahrzehnte erstreckenden Prozesses der E. stellte sich heraus, dass die Realisierung der rechtlichen Gleichstellung der Juden an die Modernisierung der Wirtschaft und die Demokratisierung der Gesellschaft gebunden war. Beides vollzog sich in den deutschen Staaten nur sehr langsam und gegen erhebliche Widerstände. Die jüdische Bevölkerung hat den Prozess der E. aktiv zu beschleunigen versucht und damit auch eine innerjüdische Entwicklung der Veränderung und Modernisierung vorangetrieben. Am Ende des Prozesses war die bürgerliche und politische Gleichstellung der Juden im Rahmen der Gleichberechtigung der gesamten (zunächst männlichen, seit 1918 auch weiblichen) Bevölkerung erreicht, und das Judentum wurde durch mehrere religiöse und politische Richtungen repräsentiert. Es hatte sich damit als jüdische Minorität stabilisiert.

Die tatsächlichen Schritte der E. und der Assimilation sind in den einzelnen deutschen Staaten unterschiedlich verlaufen. Der Stadtstaat Hamburg weist dabei sowohl auf der politisch-gesellschaftlichen Seite wie im Hinblick auf die jüdische Gemeinschaft Besonderheiten auf. Unter der französischen Besatzung 1811 bis 1814 hatten Juden in Hamburg die vollen bürgerlichen und politischen Rechte erhalten. Diese Gleichstellung hatte jedoch nach 1814 keinen Bestand mehr; im Gegenteil: der Rat setzte das → Judenreglement von 1710 [8] wieder in Kraft. Alle Gesuche und Rechtsgutachten der Juden stießen bei der wieder eingesetzten Hamburger Regierung sowie auch auf dem Wiener Kongress auf vehemente Ablehnung. Der auf Veränderung drängende Teil der jüdischen Bevölkerung – Kaufleute, Juristen, Lehrer und Ärzte – konzentrierte sich nach dieser Niederlage auf die Modernisierung des jüdischen Lebens. Im Vordergrund standen Reformen des jüdischen → Schulwesens [9], um Heranwachsende auch der unteren Schichten zu »nützlichen Menschen und brauchbaren Mitgliedern der bürgerlichen Gesellschaft zu veredeln«. Dazu gehörten insbesondere das Erlernen der deutschen Sprache und Schrift sowie die Vermittlung einer elementaren weltlichen Bildung. Die Reform des Unterrichts wurde erweitert durch eine gezielte Berufspolitik, die Juden z. B. für das Handwerk gewinnen sollte. Die Umgestaltung des kultischen Lebens – also die Modernisierung des Gottesdienstes und des religiösen Lebens – sollte einerseits die Akzeptanz durch die Umwelt erhöhen, andererseits aber auch ein jüdisches Leben innerhalb der Umwelt ermöglichen. Langjährige innerjüdische Auseinandersetzungen begleiteten diesen Prozess. In Hamburg konnte allerdings eine Verständigung zwischen orthodoxen und liberalen Juden erreicht werden, die eine Gemeindeorganisation mit selbständigen Kultusverbänden unterschiedlicher religiöser Richtungen zuließ. Erst mit dem Erstarken der Reformbewegung in Hamburg in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts (→ Tempel [10]) bemühte sich die Gemeinde wieder, eine gesetzliche Verbesserung herbeizuführen. Persönlichkeiten wie → Gabriel Riesser [11] und → Anton Rée [12] trugen wesentlich dazu bei, den Kampf der Juden um ihre Gleichstellung aufzunehmen und den Forderungen nach Assimilation und Konversion selbstsicher zu begegnen. Politisch konservative Kräfte in der Stadt schürten jedoch Ängste vor politischen Veränderungen. Wie schon 1819 zeigte ein Teil der Bevölkerung seine Ablehnung in Angriffen gegen Juden (1835), in deren Folge die Reformbemühungen eingestellt wurden. Der Große Brand 1842 brachte wieder Bewegung in die Debatte, nicht zuletzt aus Dankbarkeit für das patriotische Verhalten von → Salomon Heine [13]. Dennoch konnte nur ein kleiner Fortschritt erreicht werden, nämlich die Aufhebung der Beschränkungen beim Erwerb von Grundeigentum. Es war wiederum ein Anstoß von außen, die revolutionäre Bewegung von 1848, die in Verbindung mit dem Engagement von Juden und Nichtjuden in der Hamburger liberalen Reformbewegung 1849 zur bürgerlichen Gleichstellung der Juden führte. Auch diese Reform war von zahlreichen gegen Juden gerichteten Flugblättern und gezielten Stimmungen begleitet. Der Rat der Stadt Hamburg erließ dennoch am 21. Februar 1849 eine Verordnung, die den Juden den Erwerb des Bürgerrechtes erlaubte und ihnen damit auch den Zugang zu zahlreichen neuen Berufen ermöglichte. Die E. der Juden kam dann 1860 in Hamburg mit der Verabschiedung einer neuen Verfassung zum Abschluss, die eine Folge bereits erreichter politischer und insbesondere wirtschaftlicher Veränderungen war. Die Verfassung gewährte den Bürgern der Stadt liberale Freiheiten, so unter anderem die volle Glaubensfreiheit und, damit verbunden, die Unabhängigkeit bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte vom Glaubensbekenntnis. Die Gleichstellung der Juden war kein Zugeständnis an eine inzwischen assimilierte, zahlenmäßig bedeutende und ökonomisch wichtige Gruppe in der Bevölkerung, sondern Teil der Modernisierung und Demokratisierung der ganzen Gesellschaft. Die Mehrheit der nunmehr gleichgestellten Juden verstand sich als »jüdische Bürger«, wobei das »jüdisch« ein ebenso wichtiger Bestandteil war wie »Bürger«. Die jüdische Gemeinde präsentierte sich als ein Verband, der die religiösen und sozialen Interessen einer Minderheit zu vertreten hatte.

Embden, Charlotte

Salonière, geb. um 1803 Düsseldorf, gest. 14.10.1899 Hamburg

Die Schwester Heinrich Heines, von dem Schriftsteller liebevoll »Lottchen« genannt, lebte von den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts bis zu ihrem Tod in Hamburg. Zeit ihres Lebens stand sie zu ihrem berühmten Bruder in intensivem Kontakt, der seinen Niederschlag in einem regen, in vertraulichstem Ton gehaltenen Briefwechsel gefunden hat. Als einzige Tochter des Tuch- und Manufakturkaufmanns Samson Heine (1764-1828) und seiner Ehefrau Betty (ursprünglich Peira), geb. van Geldern (1771-1859), wuchs Charlotte gemeinsam mit den Brüdern Heinrich (ca. 1797-1856), Gustav (ca. 1804-1886) und Maximilian (ca. 1805-1879) in ihrer Geburtsstadt auf, wo sie eine aufklärerisch-liberale Erziehung genoss. Schon während der Kindheit entwickelte sich ein besonders enges Verhältnis zwischen Charlotte und Heinrich. Nach dem Bankrott des väterlichen Geschäfts in Düsseldorf im Jahr 1819 gelangte Charlotte gemeinsam mit ihren Eltern und den Brüdern nach Hamburg. Hier nahm sich vor allem der Bankier → Salomon Heine [13], Bruder von Samson, ihrer an. Nach Aufenthalten in Oldesloe und seit Juli 1822 in Lüneburg kehrte die Familie 1828 nach Hamburg zurück, wo Samson Heine noch im selben Jahr starb. 1823 heiratete Charlotte den wohlhabenden Kaufmann Moritz Embden (1790-1866). E. gewährte Heinrich Heine bei seinen zahlreichen Besuchen in Hamburg mitunter Logis. Für E. schrieb Heinrich 1824 das Gedicht »Mein Kind wir waren Kinder«, das gemeinsame Erinnerungen an Kinderspiele im Elternhaus in der Düsseldorfer Bolkerstraße beschwört, weitere Gedichte widmete er ihr. Aus seinen zahlreichen Briefen an die Schwester, die ihm zur engsten familiären Vertrauten wurde, spricht eine fürsorgliche Zugewandtheit, bisweilen auch eine schwärmerische, erotisch getönte Liebe. Mit dem Verleger Julius Campe führte E. Verhandlungen im Auftrag ihres Bruders. In den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts wurde der Embden’sche Salon, in dessen Mittelpunkt die Gastgeberin stand, zu einem beliebten Treffpunkt für Persönlichkeiten des literarischen, künstlerischen und musikalischen Lebens. Ende 1855 besuchte E. zusammen mit ihrem Bruder Gustav den kranken Heinrich Heine in Paris. Nach dessen Tod erhielt sie Besuch von Schriftstellern und Literaturhistorikern, so etwa von dem Heine-Biographen Gustav Karpeles. Kaiserin Elisabeth von Österreich besuchte die inzwischen hoch betagte Schwester des von ihr verehrten Dichters 1887 in Hamburg und erhielt einige Heine-Autographen zum Geschenk.

Emden, Jakob Israel ben Zwi

(auch: Javetz), Rabbinischer Gelehrter und Buchdrucker, geb. 4.6.1698 Altona, gest. 19.4.1776 Altona

E. war der Sohn des religiösen Oberhauptes der jüdischen → Dreigemeinde Altona-Hamburg-Wandsbek [3], Chacham Zwi → Aschkenasi [14]. E. erhielt eine gründliche religiöse Erziehung, eignete sich aber auch Fremdsprachen und Kenntnisse außerhalb des jüdischen Bildungskanons an. Trotz seiner kulturellen Aufgeschlossenheit war E. kein früher Verkünder einer jüdischen Variante der Aufklärung. Im Gegenteil blieb er zeitlebens Verfechter eines strengen Traditionalismus. Nach seiner ersten Heirat (von insgesamt dreien) im Alter von 17 Jahren verließ E. das Elternhaus, zunächst um bei seinem Schwiegervater in Ungarisch-Brod (Mähren) das Talmudstudium fortzusetzen. Spätere Reisen, die er unternahm, um sich als Kaufmann zu etablieren, führten ihn in zahlreiche Länder Europas. Als er sich 1729 aufgrund geschäftlicher Unternehmungen in Emden aufhielt, ließ er sich dort von der jüdischen Gemeinde bewegen, das vakante Rabbinat zu übernehmen. Diese Stellung, durch die er seinen Beinamen E. erhielt, gab er nach vier Jahren auf, um sich in Altona niederzulassen. Mit einer Konzession des dänischen Königs ausgestattet, errichtete er 1743 eine hebräische → Buchdruckerei [15], in der er auch seine eigenen Werke verlegte, mit denen er seinen Ruf als herausragender Gelehrter festigte. Seine Schriften beschäftigten sich vorwiegend mit religionsgesetzlichen Fragestellungen, erörterten zuweilen aber auch Probleme der hebräischen Grammatik oder Aspekte der Textkritik. E. galt als schwierig im Umgang, da er seinen Standpunkt stets kompromisslos vertrat. Mit dem Oberrabbiner der Dreigemeinde Jecheskel Katzenellenbogen geriet er in Streit, weil er dessen religions-gesetzliche Entscheidungen in Frage stellte. Als dieser 1749 verstarb, jedoch Jonathan → Eibeschütz [16] als Nachfolger gewählt wurde, reagierte E. mit Verbitterung. Seine Versuche, Eibeschütz als geheimen Anhänger des Pseudomessias Sabbatai Zwi zu entlarven und dessen Entlassung zu erzwingen, entfachten eine mehrjährige Kontroverse (→ Amulettenstreit [5]), die auch außerhalb des Hamburger Raums die Judenschaften polarisierte. In der Dreigemeinde war es aber Eibeschütz, der die Oberhand gewann, sodass 1851 der Bann über E. verhängt wurde und dieser nach Amsterdam flüchten musste, bis ihm die dänischen Behörden die Rückkehr nach Altona ermöglichten. Trotz seiner Erblindung setzte E. auch in den folgenden Jahren den Kampf gegen die Sabbatianer fort, ohne dass es ihm aber gelang, die Amtsenthebung seines Widersachers zu bewirken.

Emigration

(siehe auch: → Auswanderung [17]) Zwischen 1933 und 1941 emigrierten ca. 10.-12.000 Juden aus Hamburg. Die Flucht vollzog sich im Wesentlichen in drei Phasen: einer ersten Phase, die unmittelbar nach der Machtübernahme einsetzte, einer zweiten, die nach der Verabschiedung der Nürnberger Gesetze folgte, und einer dritten Phase, die durch die Pogromnacht (→ Novemberpogrom [7]) ausgelöst wurde.

1933/1934: Palästina wurde in den beiden ersten Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft zum wichtigsten Zufluchtsland für Hamburger Juden. Annähernd jeder Zweite, der Hamburg in der ersten Auswanderungsphase verließ, emigrierte nach Palästina. Es waren fast ausschließlich Zionisten und jüngere Leute, die sich nach der Machtübernahme zur Auswanderung nach Palästina entschlossen. Unter den Auswanderern war der Anteil von Akademikern und insbesondere von Ärzten auffallend hoch.

1935-1937: Am 15. September 1935 wurden das »Reichsbürgergesetz«, das die Juden zu Staatsangehörigen ohne politische Rechte degradierte, und das »Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre« verabschiedet. Mehrere Gesetze betrafen diejenigen, die sich mit Plänen zur Auswanderung beschäftigten, z. B. das im Februar 1935 erlassene Gesetz über die Devisenbewirtschaftung (→ »Arisierung« [18]). Um zu verhindern, dass Auswanderer ihr Vermögen unter Umgehung der devisenrechtlichen Vorschriften ins Ausland brachten, wurde die Devisengesetzgebung erheblich verschärft. Während sich die Flüchtlinge der ersten Phase zumeist sehr schnell und spontan zur Auswanderung entschlossen hatten, konnten sich diejenigen, die ihre Auswanderung zu einem späteren Zeitpunkt betrieben, in der Regel besser vorbereiten. Ausschlaggebend dafür, in welchem Land man Zuflucht suchen würde, waren wie auch schon in der ersten Phase verwandtschaftliche und/oder geschäftliche Beziehungen.

1938/1939: Der Verfolgungsdruck auf die jüdische Bevölkerung spitzte sich 1938 und insbesondere nach der Pogromnacht dramatisch zu. Am 26. April 1938 erging die Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden. Die Mitnahme von Umzugsgut wurde durch einen Erlass vom 13. Mai 1938 streng reglementiert und unter die Kontrolle der Zollämter gestellt. Im Oktober 1938 erging die Verordnung über die Reisepässe von Juden. Sie wurden eingezogen und erst nach der Abstempelung mit einem »J« wieder ausgegeben. Nach der Pogromnacht erzwangen weitere Verordnungen die endgültige Schließung aller jüdischen Geschäfte und Handwerksbetriebe und die Ablieferung von Schmuckstücken und Wertgegenständen an dafür eigens eingerichtete, öffentliche Ankaufstellen. Nach der Pogromnacht war die »Judenvermögensabgabe« als »Sühneleistung« erhoben worden. Jeder Haushalt mit einem Vermögen von über 5.000 RM musste 20 Prozent an den Staat entrichten. Der forcierte Prozess der Entrechtung führte zu einem erheblichen Anstieg der Auswandererzahlen. Es emigrierten 1938 annähernd so viele Juden aus Hamburg wie in den fünf Jahren zuvor. Die Pogromnacht jedoch wurde zum Auslöser der Massenauswanderung.

Dem größten Teil der Hamburger Emigranten gelang die Flucht in die USA; Großbritannien und Palästina waren die nächstwichtigen Länder. Zu den Flüchtlingen gehörten auch ca. 1.000 Hamburger Kinder, die zwischen Dezember 1938 und dem Beginn des Krieges im September 1939 mit den sog. Kindertransporten nach Großbritannien gelangten. Am 23. Oktober 1941 wurde die Auswanderung verboten.

Hauptzielländer jüdischer Auswanderer aus Hamburg

| Land | Zahl der Auswanderer in % | |

| 1 | USA | 27,1 |

| 2 | Großbritannien | 15,8 |

| 3 | Palästina | 13,2 |

| Länder 1-3 | 56,1 | |

| 4 | Niederlande | 8,5 |

| 5 | Shanghai/China | 3,2 |

| 6 | Argentinien | 3,1 |

| 7 | Brasilien | 2,7 |

| 8 | Südafrika | 2,4 |

| 9 | Belgien | 2,4 |

| 10 | Schweden | 1,9 |

| 11 | Australien | 1,9 |

| 12 | Frankreich | 1,8 |

| Länder 1-12 | 84,0 | |

| Sonstige Länder | 16,0 | |

| Insgesamt | 100 | |

Jahr der Auswanderung

| Jahr | Zahl der Auswanderer in % |

| 1933 | 5,4 |

| 1934 | 3,8 |

| 1935 | 3,6 |

| 1936 | 6,0 |

| 1937 | 6,6 |

| 1933-1937 | 25,4 |

| 1938 | 24,4 |

| 1939 | 42,1 |

| 1938/1939 | 66,5 |

| 1940 | 5,0 |

| 1941 | 3,0 |

| 1942 | 0,1 |

| 1940-1942 | 8,1 |

| Insgesamt | 100 |

Engel, Semmy

Architekt, geb. 19.2.1864 Hamburg, gest. 1948 London

Der Sohn des Hamburger Kaufmanns Benni Engel erlernte das Maurerhandwerk, besuchte Bauschulen in Hamburg und Eckernförde und erwarb praktische Erfahrungen als Angestellter von Baubüros. Nach einjähriger Tätigkeit für den Hamburger Architekten Carl Elvers ließ er sich 1889 in Hamburg als selbständiger Architekt nieder. E.s vielseitiges Schaffen umfasste den Neubau von Wohn- und Kontorgebäuden, → Synagogen [19] und gewerblichen Anlagen. Außerdem führte er zahlreiche Um- und Erweiterungsbauten aus und wurde zu einem der meistbeschäftigten Architekten Hamburgs. 1904 gestaltete E. den Um- und Ausbau des Gebäudes der Henry Jones-Loge (→ Logenwesen [20]) in der Hartungstraße (92) und den Neubau der Alten und Neuen Klaus (49) in der Rutschbahn; im selben Jahr entwarf er gemeinsam mit Ernst Friedheim den Bau der Hamburger Hauptsynagoge am → Bornplatz [21] (50). Die Baupläne der Synagogen Hoheluftchaussee (51) (1909), Gluckstraße (1920) und Kielortallee (56) (1929) waren ebenfalls E.s Werk. 1911 übernahm er den Auftrag zur Erweiterung der Kapelle auf dem Jüdischen → Friedhof [22] in Langenfelde (103) und führte 1919 den Umbau der Leichenhalle des Jüdischen Friedhofs in Ohlsdorf durch. 1924 gestaltete er den Umbau des Kinderheims Wilhelminenhöhe in der Rissener Landstr. 127. Als Architekt zahlreicher Etagenhäuser in Harvestehude, Rotherbaum, Eppendorf und anderen Hamburger Stadtteilen hat E. bleibende Spuren im Hamburger Stadtbild hinterlassen. Seine Lebenserinnerungen weisen ihn als humorvolle Persönlichkeit und engagierten Hamburger Bürger aus. 1914 gehörte er einer von den Bürgervereinen gebildeten Polizeihilfstruppe an, diente nach dem Ersten Weltkrieg in der Einwohnerwehr und betätigte sich in einer städtischen Kommission zur Wohnraumversorgung. 1936 machte ihm das NS-Regime die weitere Ausübung seines Berufs unmöglich. 1938 emigrierte er nach London.

Enoch, Kurt

Verleger, geb. 22.11.1895 Hamburg, gest. 15.2.1982 Puerto Rico

E. ist in die Geschichte als Pionier des qualitätsvollen Taschenbuchs eingegangen. Er wuchs in Hamburg in einem liberalen jüdischen Elternhaus auf. Nach der Promotion 1921 trat er in das von seinem Vater Oscar Enoch (1860-1934) aufgebaute Familienunternehmen ein, zu dem auch der Gebrüder Enoch Verlag gehörte. E. gab diesem belletristischen Verlag ein literarisches Profil, nicht zuletzt durch die Veröffentlichung der Erstlingswerke von Klaus Mann sowie durch Übersetzungen fremdsprachiger Erfolgsromane. 1932 wurde E. Teilhaber der Albatross Modern Continental Library, die kostengünstige Nachdrucke englischsprachiger Literatur verlegte. Dieses Unternehmen bedeutete den entscheidenden Schritt in das moderne Taschenbuchzeitalter. E.s beruflicher Erfolg wurde jedoch durch den Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland und die daraus resultierenden Repressalien gegen Juden überschattet. Unter dem Druck der Verhältnisse musste er seinen Verlag verkaufen und wanderte 1936 zunächst nach Paris aus (→ Emigration [23]). Im Oktober 1940 emigrierte E. schließlich in die USA. In New York beteiligte er sich 1941 an der amerikanischen Tochterfirma von Penguin Books und baute diese erfolgreich aus. Gemeinsam mit einem Partner erwarb er 1947 die restlichen Anteile des Unternehmens und benannte es in The New American Library of World Literature um. Durch E.s Geschick entwickelte sich dieser Verlag zum größten und erfolgreichsten Taschenbuchverlag der Vereinigten Staaten. Nachdem er 1948 amerikanischer Staatsbürger geworden war, reiste E. 1949 erstmals wieder nach Europa und besuchte bei dieser Gelegenheit auch Hamburg – nicht ohne Bitternis. Durch den Holocaust und seine eigene Biographie für das Schicksal der Juden sensibilisiert, engagierte er sich für den Aufbau des Staates Israel, um dessen Druck- und Verlagswesen er sich besondere Verdienste erwarb. Im Ruhestand hielt er noch einmal Rückschau auf seine Anfänge in Hamburg: Er publizierte das von 1921 bis 1930 geführte Journal seines Vaters als Faksimile und schrieb seine Lebenserinnerungen, die 1984 posthum als Privatdruck veröffentlicht worden sind.

Enoch, Samuel David

Rabbiner, geb. 8.10.1814 Hamburg, gest. 30.12.1876 Fulda

E. besuchte das Hamburger Johanneum und erhielt zugleich Privatunterricht bei dem religiösen Oberhaupt der Hamburger Juden, → Isaac Bernays [24]. Seit 1830 studierte er vier Semester an der Würzburger Universität sowie an der Talmudhochschule des dortigen Oberrabbiners Abraham Bing. Nach Hamburg zurückgekehrt, wurde er 1835 von der Universität Erlangen promoviert. Weitere rabbinische Studien in Hildesheim und Kassel schlossen sich an, bis er 1839 die Leitung der Armenschule Talmud Tora in Altona übernahm. Zudem gründete er auch eine private israelitische Bürgerschule, in der die Kinder beiderlei Geschlechts neben jüdischen Kenntnissen auch eine allgemeine Bildung erwerben konnten und auf den höheren Schulbesuch vorbereitet wurden. Befürwortete er einerseits eine Annäherung der deutschen Juden an die europäische Kultur, so blieb er doch andererseits zeitlebens ein strikter Gegner religiöser Reformen. Um dem gesetzestreuen Judentum eine öffentliche Stimme zu verschaffen, gab er seit 1845 (bis 1854) die erste orthodoxe, deutschsprachige Wochenschrift Der Treue Zions-Wächter heraus, die mit einer hebräischen Beilage erschien (→ Zeitungswesen [25]). 1855 wurde E. als Provinzialrabbiner nach Fulda berufen, wo er weiterhin einen strengen Traditionalismus verfocht. 1870 gehörte E. zu den Mitbegründern der Zeitschrift Jüdische Presse, die sich ebenfalls als Sprachrohr einer modernen jüdischen Orthodoxie verstand.

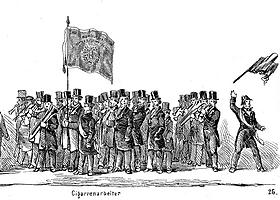

Eschwege, Sally Joseph

Zigarrenhandwerker und Gewerkschaftsführer, geb. 9.10.1818 Hamburg, gest. 21.1.1901 Hamburg

Fast 40 Jahre führte E. den Hamburger Cigarren-Arbeiter-Verein. Schon der Vater Joseph Moses Eschwege stellte als selbständiger Handwerker Zigarren in Hamburg her; bei ihm ging E. in die Lehre. In diesem unzünftigen Beruf waren auffallend viele Juden tätig, die zumeist als arm galten. Ihre Selbsthilfe bestand in einer 1823 gegründeten Krankenkasse jüdischer Zigarrenarbeiter. E. gehörte dem überkonfessionellen Cigarren-Arbeiter-Verein in Hamburg seit dessen Gründung im September 1848 an. 1851 übernahm er den Vorsitz, nachdem die bisherigen Präsidenten wegen ihren Beteiligungen an von der Obrigkeit als revolutionär eingestuften Tagungen und Verbindungen den Verein in die Gefahr, amtlicherseits verboten zu werden, gebracht hatten (→ Salomon Sternberg [27]). Neben dem anfänglichen politischen Anspruch fungierte der Verein seit 1849 auch als Kranken- und Sterbekasse für seine 550 Mitglieder und betrieb eine als Produktiv-Assoziation bezeichnete Tabakmanufaktur. Es war E.s vorsichtigem Agieren zu verdanken, dass der Hamburger Zigarren-Arbeiter-Verein als einziger in Deutschland während der Reaktionszeit nicht verboten wurde. Im Gegenteil stieg die Mitgliederzahl bis 1859 auf über 800. Auch die Manufaktur des Vereins entwickelte sich erfolgreich; erst in der Wirtschaftskrise, als der Betrieb 250 arbeitslos gewordene Zigarrenmacher einstellte, kam 1860 der Zusammenbruch. Der Verein aber blieb mit langsam abnehmender Mitgliederzahl bestehen. Mit E. an der Spitze verweigerte er sich dem Einfluss der von Ferdinand Lassalle geführten politischen Arbeiterbewegung und hielt sich bis zu seiner Auflösung 1890 auf liberaldemokratischem Kurs. E. folgte 1859 seinem Vater als Mitglied in der jüdischen Gemeinde, erwarb zugleich das Bürgerrecht und gründete eine Familie. Seitdem war seine Berufsbezeichnung Zigarrenfabrikant.

Ettlinger, Jacob Aaron

Rabbiner, geb. 17.3.1798 Karlsruhe, gest. 7.12.1871 Altona

E. gilt als einer der Mentoren der modernen jüdischen Orthodoxie, die die Verbürgerlichung des Lebensstils mit dem strengen Festhalten am Religionsgesetz in Einklang zu bringen versuchte. Aufgewachsen an seinem Geburtsort, begab sich E. als junger Mann nach Würzburg, wo er ein klassisches Studium der talmudischen Literatur absolvierte und sich zu gleicher Zeit als Gasthörer an der Universität einschrieb. Als Rabbiner bekleidete er danach zunächst Stellungen in Karlsruhe, Mannheim und Ladenburg, bis ihn die → Hochdeutsche Israelitengemeinde zu Altona [28] 1836 als ihr neues geistliches Oberhaupt berief. Mit dieser Stellung waren auch das Amt des Vorsitzenden am Rabbinatsgericht (→ Rabbinat [29]) sowie die religiöse Verwaltung der Sprenger Schleswig-Holstein verbunden. Innerhalb der Altonaer Gemeinde unterstanden zudem Unterricht und Kultus E.s direkter Aufsicht. Ungeachtet seiner positiven Auseinandersetzung mit deutscher Kultur widersetzte sich E. den Umdeutungen der Tradition durch die an Zuspruch gewinnende jüdische Reformbewegung. Um dem religiös gesetzestreuen Judentum ein eigenes, periodisch erscheinendes Sprachrohr zu geben, gründete er 1845 die Wochenzeitung Der Treue Zions-Wächter, mit deren Redaktion er → Samuel Enoch [30] betraute (→ Zeitungswesen [25]). Als Lehrer und Interpret jüdischen Sakralrechts galt E. auch über Norddeutschland hinaus als maßgebliche Instanz; seine Rechtsgutachten wurden in traditionstreuen jüdischen Gemeinden als verbindlich anerkannt. E. war zeitlebens ein produktiver Schreiber von Texten in deutscher und hebräischer Sprache, und seine mehrbändigen Talmudnovellen genießen bis in die Gegenwart die Anerkennung der orthodoxen jüdischen Gelehrtenwelt.